【簡単網羅】SEOキーワード選定の方法とツール解説!

SEO対策

2023.09.15

💡こちらの記事は、当メディアPINTO!内で扱っているSEO対策に関する記事をすべて網羅している、いわば教科書のような記事です。いつでも戻って来れるように、ブックマークしておくことをおすすめします!

本記事では、「SEO対策の概要」「押さえておくべき考え方」「実際の施策」「SEO対策のポイント」「SEO対策の事例」を解説しています。基本から知りたい方はぜひ最後まで読んでみてください。

SEO対策にお困りではありませんか?

SEO対策で成果を出すには、実績のある支援会社を選ぶことが大切。PLAN-Bは、SEO事業歴16年・5,000社以上の取引実績があるSEO対策を支援する会社です。

この章のまとめ

SEOとはSearch Engine Optimization(検索エンジン最適化)の略で、Web集客の手法の一つです。Googleなどの検索エンジンでより上位表示させるための施策を総称してSEO対策と呼びます。

検索エンジン上で上位表示することで、自社サイトへの多くの流入を獲得できるなどさまざまな利点があり、サイトを運用していく上では欠かせない施策です。

SEO対策に取り組む上で大切なのは「ユーザーにとって有益な情報を提供すること」、そしてそれを「検索エンジンにも正しく認識させること」です。「SEO対策=テクニカルな対応で検索結果でサイトの順位を上げること」と思っている方もいるかもしれませんが、決してそうではありません。

検索エンジン上で上位表示されるのは、検索したユーザーにとって有益であり、課題を解決できるコンテンツです。そのためユーザーにとって価値のあるコンテンツを用意し、それを検索エンジンが読み取り正しく理解できるようにすることが本当の意味でのSEO対策と言えます。

実際に取り組む上でも、「SEOの観点で良いかどうか」を考えるのではなく、「ユーザーにとって良いかどうか」を第一に考えることが大切です。

Webサイトの集客方法であり、売上や見込み顧客獲得のために活用されるSEO対策ですが、どういった特徴があるのでしょうか。続いて、メリットとデメリットという切り口で特徴をご説明します。

何よりも、検索経由の流入の増加がSEO対策によって得られるメリットです。

検索行動を行うユーザーは、何かしら課題を持っていることが考えられるので、対策するキーワード次第ではビジネスにつなげやすいユーザーが集められる傾向があります。

例えば、「SEOツール 有料」と検索している人は、おそらく有料のSEOツールでいいものがないかを探していそうです。このユーザーはおそらくSEARCH WRITEなどのSEOツール導入の可能性が高いです。

SEO対策をきちんと行えれば、Webサイトの流入の基盤が作れることは間違いありません。

SEOはインターネット広告と比較すると運用コストは低く済みます。

インターネット広告の場合は、運用型の場合かけた費用の分だけ集客ができるため、集客目標と比例してかける費用が増えていきます。また、運用担当をする社内人員の人件費や、外注するにしても手数料が発生します。

一方で、SEOは社内に担当者がいれば、担当者の人件費のみでも対策が可能です。実際のところは、コンテンツ作成やツール導入によって費用が発生することが多いですが、インターネット広告と比較すると安価で済むことが多いです。

SEOで上位表示されるのは、ユーザーの課題を解決するなど有益なコンテンツです。

そういった有益なコンテンツを作ると、それが社内研修で利用できたり、セミナーに転用できたりと資産的な価値を持つようになります。

もし放置してしまうと、最新情報が反映されなくなり有益ではなくなってしまいますが、一部を変更するだけ(=リライトと呼ばれる)で再度上位に表示されることは、SEOではよくあることです。

つまり、費用をかけてコンテンツを作ったとすると、その価値はコンテンツという形でストックされていくのです。

これはインターネット広告と比較するとわかりやすいです。インターネット広告は費用をかけた分だけ集客できますが、費用をかけることを止めると集客は止まります。これはかけた費用が掛け捨てになっています。

SEO対策をきちんと行えば、コンテンツが資産化しある程度は放っておいても集客が継続するという点がメリットです。

多くのキーワードで上位表示が実現できていれば、ブランディング効果が期待できます。

例えば、SEO対策に悩みを抱えて、SEOに関する様々なキーワードを検索している人がいたとします。その時に「あのキーワードでもこのキーワードでもどのキーワードで検索しても、あるサイトにたどり着くな・・・!」となれば、そのサイトやその運営母体である企業はSEO対策に知見のある企業なのだろうと認識されます。こういった認識があると、SEOコンサルを探すときなどに有利に働くことが期待できるでしょう。

このように、SEO対策ではブランディングの効果が期待できます。

SEOの最大のデメリットが成果が出るまでに時間がかかることでしょう。

コンテンツを公開しても順位がつくには1か月ほどがかかりますし、そもそもコンテンツを作ること自体も骨が折れる作業であり、もし外注などをすれば記事作成だけで1週間以上かかることはザラにあります。

また、同じコンテンツを公開するにしても、コンテンツを1つだけ公開しているサイトよりは、100以上公開しているサイトの方が、上位表示されやすい傾向があります。これはサイトとしての信頼性などが関係しています。つまりは、腰を据えて一定量はコンテンツをためていかないとなかなか競合に打ち勝ち上位表示することはできません。

こういった事情からSEOでは、成果を出すまでに時間がかかることが多いです。もちろん多くの予算を投じて一気に100記事を作成するような戦い方をすればスピードを速めることはできますがあまり現実的ではありません。ここは多くの方がSEOを実施するかどうかで迷うポイントになります。

SEO対策を進めていくには、運用者にSEOの専門性が必要になります。テクニカルな分析やキーワードの調査が必要になるためそれらに対応できる専門性が必要です。

しかし、専門性は必ずしも社内に必要なわけではありません。

SEOに必要な分析や対策を実行できるSEOツール(弊社では「SEARCH WRITE」を提供しています)を導入したり、SEOコンサルティングを外部に依頼したりすることで、専門性の部分が社内になくても、SEO対策を進めることができます。

また、ここ数年でSEOに関しての情報がまとまったホワイトペーパーやセミナーなども多くみられるようになったのでまずはそういったもので情報収集してみるとよいでしょう。

弊社でも多くのコンテンツを出しておりますので、ぜひご覧ください。

SEOのランキング順位は、検索アルゴリズムという計算式により決定されます。このアルゴリズムは日々変更が加えられており、数か月に一度のタイミングでコアアルゴリズムアップデートと呼ばれる核となるシステムにも変更が加えられます。

検索結果を決めるのはGoogleのアルゴリズムであり、誰もこのアルゴリズムを操作することはできません。SEO対策を行う上では、このような外的要因の影響を受けることを考慮する必要があります。

💡自社でSEO対策を行うべきか迷ったら?

SEOのメリットとデメリットを説明してきましたが、実際にSEOを実施すべきかどうかは企業フェーズやビジネスモデルによってさまざまです。自社の場合どうすればいいのか迷う場合は遠慮なくSEOベンダーにご相談ください。

現状割くことができそうな予算や、他マーケ施策状況、人員などの総合的な観点で実施すべきかどうかのアドバイスをもらうことができます。特に弊社はSEO以外のマーケティング施策全般を支援しているので、最適なご提案をさしあげることができます。(当然現段階で必要がない場合などはその旨をお伝えします)。ぜひお気軽にご連絡くださいませ。皆様のマーケティングパートナーとして真摯にご対応いたします。

このあと具体的なSEO対策の進め方を紹介しますが、理解しやすくするために、まずはGoogleなどの検索エンジンがどのように順位を決定しているのか、その仕組みを知っておきましょう。

検索エンジンが順位を決定するまでの大まかな流れは以下の通りです。

クローラーとは、「ページを読み込むロボット」のことです。このロボットがWeb上を絶えず巡回し、見つけたページをデータベースへ登録します。また、データベースへ登録されることを「インデックス」といいます。

そしてインデックスされたページの中から、アルゴリズムを元にランキングづけを行い、検索結果として返します。これが大まかな順位決定までの流れです。

関連記事:クローラー、インデックスとは?Google検索エンジンに認識されるまでの仕組み

クローラーは、サイトやページにあるリンクを辿って新しいURLを発見します。Googleがクロールを効率的におこなうためには、サイトマップの作成が有効です。

💡サイトマップとは?

サイトマップとは、ホームページの構成や各ページの情報をユーザーや検索エンジンに伝えるためのもので、ユーザー向け・検索エンジン向けそれぞれに作成するのが一般的です。

検索エンジン向けに作成するサイトマップは、「XMLサイトマップ」「サイトマップファイル」などと呼ばれており、そこにはWebサイト内の各ページの情報(URLや優先度、最終更新日などの情報)が記載されています。

関連記事:サイトマップとは?作成方法も解説

また、1,000ページを超えるような大規模サイトの場合、クローラーがサイト内を巡回しやすいかどうかの指標である「クローラビリティ」についても考慮する必要があります。

さきほど「クローラーがサイトを巡回する」と言いましたが、クローラーは常にサイトを巡回しているわけではなく、その頻度は毎日だったり、数日・数か月に一度など、サイトによってまちまちです。

クローラーがサイトに回ってくるまでは、公開したコンテンツはインデックスされず、検索エンジン上にも表示されません。期間限定のイベントページや、記事の公開・修正をして早く反映をさせたいなどの場合には、Google Search Consoleから「インデックス登録をリクエスト」を送ることができます。

インデックス登録をリクエストすることで、Googleのクローラーが優先的に回ってきます。通常は何もせずともクローラーは回ってきますが、「順位がつかないと思っていたらクローラーが回ってきていなかった」ということもあるので、状況に応じてインデックス登録をリクエストしましょう。

SEO対策を進めるときは、Googleが以下のように「ユーザーが便利な(自分が欲している)情報にたどり着く手助けをしている」という認識を持っておきましょう。テクニカルで小手先の対応を進めるのではなく、本質的にユーザーのためになる情報を用意し、それがきちんと届けられるようにすることがSEO対策です。

ウェブサイトは利用者の便宜のために構築するべきであり、すべての最適化はユーザー エクスペリエンス向上のための調整である必要があります。検索エンジンもそうした利用者のひとつであり、他のユーザーがあなたのコンテンツを見つけるための手助けをしています。SEO は、検索エンジンがコンテンツを理解して他のユーザーに提示するのを助ける作業です。

Google 公式 SEO スターター ガイド | Google 検索セントラル | ドキュメント | Google for Developers

SEO対策を進めるなら、まずは以下を押さえておきましょう。

SEOの一歩目として、そもそもWebサイトが検索結果に表示されるようになる必要があります。仕組みの項目でも紹介したように、Webサイトを検索結果に表示させるには「クロール」「インデックス」という作業を検索エンジン側が行わなくてはなりません。

まだ自社サイトがインデックスされていないなら、そもそもクローラーがコンテンツを見つけやすくなるように工夫する必要があります。

💡自社サイトがインデックスされているか確認するには?

Googleの検索窓で、「site:〇〇.

Google検索セントラルのスターターガイドによれば、Webサイトやページを見つけてもらうために有効な方法には、外部サイトにリンクを張ってもらうことがあります。なぜなら、Googleは主にクロール済みのページからリンクをたどることで新たなページを発見するからです。自社のWebサイトを宣伝することで、早くサイトの存在を知ってもらえるようにしてみましょう。

また、技術的な方法では、サイトマップを送信するという方法もあります。サイトマップとは、サイト全体のURLをすべて含めたファイルのことです。Webサイトの規模が大きかったり、構造が複雑なサイトはクロールされにくいため、すべてのURLが検出されていない場合は、サイトマップの送信を行うことをおすすめします。(サイトマップの作成方法・送信方法はこちら)

「ウェブサイトは利用者の便宜のために構築するべきであり、すべての最適化はユーザー エクスペリエンス向上のための調整である必要があります。」と本見出し冒頭で触れましたが、つまりはユーザーが使いやすく、知りたいことが知れるようにすることが重要だということです。

ユーザーがサイトを使いやすいと感じるように、読み込み速度を速くすること、Core Web Vitals(コアウェブバイタルと読む。ユーザー体験の重要な3指標の総称)の最適化、モバイル端末にも最適化しておくモバイルフレンドリー対応などの対策を行っておくことが必要です。

読み込み速度は「PageSpeed Insights」というGoogleのツールで計測し、課題を見ることができます。

SEO対策により、検索上位に表示させるページを作る場合、「検索上位を目指して作る」のではなく「ユーザーにとって有用で信頼できる」コンテンツを作ります。これは次のように、Googleの公式ブログでも記されているとても大切な考え方です。

Google の自動ランキング システムは、検索エンジンでのランキングを上げることではなく、ユーザーにメリットをもたらすことを主な目的として作成された、有用で信頼できる情報を検索結果の上位に掲載できるように設計されています。

なお、質の高いコンテンツについては、Googleは公式ブログで「コンテンツを自己評価する項目」を全16項目公開しています。ここで示されている内容を要約すると、以下の通りです。

コンテンツを作成したときは、これらの観点で振り返り、本当にユーザーにとって有用で信頼できる情報を発信しているか確認するようにしましょう。コンテンツを自己評価する16項目については、以下でも引用しておきますので、気になる方はご一読ください。

。コンテンツと品質に関する質問

- コンテンツは、独自の情報、レポート、研究または分析の結果を提示しているものですか。

- コンテンツには、特定のトピックに対して実質的な内容を伴う詳細または包括的な説明が記載されていますか。

- コンテンツには、自明の事柄だけでなく、洞察に富んだ分析内容や興味深い情報が含まれていますか。

- コンテンツが他のソースを参考にしたものである場合は、単なるコピーや書き換えではなく、付加価値とオリジナリティを十分に示すものですか。

- メインの見出しやページタイトルは、内容を要約して説明する有用なものですか。

- メインの見出しやページタイトルは、コンテンツを誇張している、または読者に強いショックや不快感を与えるものではありませんか。

- 自分でもブックマークしたい、また友人に教えたりすすめたりしたいと思えるページですか。

- コンテンツには、雑誌、百科事典、書籍に掲載または引用されるような価値がありますか。

- 検索結果に表示された他のページと比較した場合、コンテンツは実質的な価値を提供していますか。

- コンテンツに誤字やスタイルに関する問題はありませんか。

- コンテンツは適切に制作されていますか。雑に、または急いで制作されたような印象を与えるものではありませんか。

- コンテンツが(外部委託されるなどして)多数のクリエイターによって大量に制作されているために、または複数サイトの大規模なネットワークに拡散されているために、個々のページまたはサイトのプレゼンスが低下していませんか。

専門性に関する質問

- コンテンツは、明確な情報源、掲載されている専門知識の証左、著者またはコンテンツを公開しているサイトの背景情報(例: 著者のページへのリンク、サイトの概要ページ)を示すなど、掲載内容が信頼性の高いものであることを示すための情報を提供していますか。

- コンテンツを制作しているサイトを誰かが調査したとしたら、対象トピックの権威としてサイトが信頼されている、または広く認知されているという印象を受けますか。

- コンテンツは、トピックに関して十分な知識を持つことが明白な専門家または愛好家によって書かれたものですか。

- コンテンツに明らかな事実誤認はありませんか。

コンテンツが公開できた後は、質の高いリンクを集めましょう。「質の高いリンク」とは、ドメインパワーが高いサイトや、自社サイトが扱うトピックと関連性があるサイトからのリンクです。

かつては、リンクの質を問わずとにかく「リンクの数」があればSEO上プラスと判断されるアルゴリズムでしたが、アップデートを経て、現在では「リンクの質」も重要になっています。

💡ドメインパワーとは?

「SEOにおけるドメインの評価」を表す指標で、検索エンジンからの信頼度を数値化したものです。Googleの公式指標ではありませんが、ドメインパワーと検索順位には明らかに関係があるとして重要な指標とされています。

「リンクを集める」というと、ひと昔前のハック的な手法を思い浮べる方もいるかもしれませんが、そうではありません。多くのWebサイトで引用をされるような、質の高いコンテンツ・Webサイトを目指すということです。質の高い論文が多くの論文で引用されるように、多くリンクを集めているサイトは、質の高いサイトであるとSEO上判断されます。

具体的な施策例は、以下の通りです。

SEOで評価されるには、ユーザーにとって有用であり使いやすいことに加えて、Googleからみても内容が理解できる/しやすい形にしておく必要があります。なぜならGoogleなどの検索エンジンは、HTMLで記述されたコードを読み取ることで、クロールしていくからです。

つまり、Webサイトの構築やコンテンツ作成時には、適切なHTMLタグを利用する必要があります。「HTMLタグ」と聞くと難しい印象を受ける方も多いと思いますが、安心してください。WordPressなどのCMSを利用している場合は、最低限の知識があれば、簡単にHTMLタグを設定することができます。

代表的なタグについては次の通りです。

関連記事:SEO対策で重要なタグまとめ

<title>ここにタイトルが入ります</title>

タイトルタグ<title>とは、検索エンジンに対してWebページのタイトルや題名を伝えるためのタグです。<title>タグで設定したテキストは基本的に検索結果のタイトルとして表示*され、ユーザーがクリックするかを決める重要な要素になります。(*設定したテキストが長すぎる・記事内容とマッチしないなどの理由で、Googleに書き換えられることもあります。)

WordPressなどのCSSを利用している場合、投稿画面の「タイトル」に該当するところにテキストを入力すれば、自動的に<title>タグが設定されます。

<meta name=”description” content=”ここにメタディスクリプションが入ります”>

SEO対策におけるメタタグとは、記事の概要などの情報を記載するタグのことです。メタタグにはいくつか種類がありますが、代表的なものにはメタディスクリプションがあります。

メタディスクリプションはWebサイトやページの概要示すもので、検索結果のタイトルの下に表示されます*。タイトルタグと同様にユーザーがクリックするかを決める重要な要素です。(*設定した内容が記事とマッチしないなどの理由で、本文内のテキストが採用されることもあります)

メタディスクリプションを設定するには、HTMLファイルに直接記述する方法や、WordPressを利用している場合はプラグインを入れて投稿ページから設定する方法があります。

<h2>ここに大見出しが入ります</h2>

見出しタグ(hタグ)は、文章の階層構造を伝えるために有効なタグです。通常<h1>タグは1記事に対して1つまでとし、以下のように<h2>タグ以降でコンテンツの階層構造を示します。

<h2>検索エンジンの仕組み</h2>

<h3>1.クローラーがWeb上を巡回する</h3>

<h3>2.インデックス登録する</h3>

<h3>3.検索順位を決める</h3>

<h2>SEO対策の進め方</h2>

<h3>Googleに発見されやすくする</h3>

<h3>ユーザーにとって有益なコンテンツを作成する</h3>

階層構造は深すぎるとユーザーがわかりづらくなるため、<h4>までに留めておくとよいでしょう。

<img src=“画像URL” alt=“ここに画像の説明が入ります”>

alt(オルト)タグとは代替テキストとも呼ばれ、画像が表示されない場合や視覚に障がいをお持ちの方が利用する場合に、画像の内容を理解できるように設定するものです。altタグがあることでGoogleが画像の内容を理解しやすくなるため、SEO上でもプラスに働きます。

この記事の冒頭で、検索エンジンはアルゴリズムを元に検索結果の順位を決めているとお伝えしました。SEO対策を行う上では、この「アルゴリズム」の理解は必要不可欠です。

検索アルゴリズムは、Web上に公開されている大量の情報を分類し、ユーザーが検索したキーワード(=検索クエリ)に対して、関連性が高く有用な結果を出すようにプログラムされています。

検索アルゴリズムは、関連性が高く有用な結果であることを判断するため(ユーザーが満足できる検索結果にするため)に、検索クエリの単語、ページの関連性や有用性、ソースの専門性、ユーザーの位置情報や設定といったさまざまなシグナルを利用しています。複数のシステムが複雑に絡み合っているものであり、日々改善が加えられています。

ちなみに2022年では、4,000件を超える改善が加えられたとのことです。

こうした評価やテストのデータは、経験豊富なエンジニアや検索アナリスト、法律やプライバシーの専門家によって徹底的に検討され、変更案が公開に値するか判断する材料になります。2022 年には、800,000 件を超えるテストを実施して、4,000 件を超える検索機能改善につながりました。

アルゴリズムの中でもランキング付けに大きく影響するコアランキングシステムについて、以下より解説します。

リンク分析システムとは、Webページ間のリンク構造を解析して、それぞれのページの重要性や信頼性(PageRank)を評価する仕組みのことです。Webページが「どこから、どれだけリンクをもらっているか」「リンクしているサイトはどの程度、質が高いか」によってページのランク付けをし、検索クエリに最も有益な情報を提供するページを判断します。

簡単にいうと、

という考え方にもとづいて、Webサイトをランク付けしているのです。詳しいことが書かれた論文もあるので、もし気になる方は次のリンク先をご覧ください。

The Anatomy of a Search Engine (stanford.ed)

SEOにおいては、オリジナリティのあるコンテンツが高く評価されます。オリジナルコンテンツは、その情報や視点が独自であり、他のサイトやソースと重複しないコンテンツを指します。これは記事、ビデオ、画像、インタラクティブコンテンツなど、あらゆる形式のコンテンツに適用される概念です。

検索結果において、オリジナリティがないコンテンツが並ぶと、どのサイトを見て同じような情報が並ぶことになります。それでは多様な検索ニーズを満たすことができません。また、一般的な内容は生成AIの登場により一層価値を失ってしまっています。

検索上位サイトと情報ソースを変える、自社の事例など一次情報を意識的に記載するなどして、独自の情報が入ったコンテンツを作るようにしましょう。

Google には、独自のレポートなど、独自性の高いコンテンツが単にそれを引用したものよりも検索結果で目立つよう上位に表示されるようにするためのシステムがあります。その一つが特別な正規マークアップのサポートで、ページ制作者は、ページが数か所で複製されている場合にこのマークアップを使用すると、どれがオリジナルかを Google に明確に伝えることができます。

出典:Google 検索ランキング システムのご紹介 | Google 検索セントラル | ドキュメント | Google for Developers

フレッシュネスは、コンテンツの新鮮さや最近の更新を示す指標で、SEOにおいて重視されています。情報の新しさが価値を持つことがあるからです。フレッシュネスの重要さはトピックによって変わりますが、SEOの運用においては意識しておきましょう。

Google は、検索クエリに対してより鮮度の高いコンテンツが期待される場合にそのようなコンテンツが上位に表示されるように、「検索クエリにふさわしい鮮度」を評価するさまざまなシステムを導入しています。たとえば、公開されたばかりの映画について検索されたら、おそらくクランクインの時期の記事ではなく最近のレビューを探していると判断します。別の例として、「地震」で検索された場合、平時であれば地震に対する備えや支援などに関する情報を返し、地震が発生して間もないころならニュース記事や鮮度の高いコンテンツを上位に掲載するように努めています。

出典:Google 検索ランキング システムのご紹介 | Google 検索セントラル | ドキュメント | Google for Developers

ヘルプフル コンテンツ システムは、検索エンジンのトラフィックを集めることを主な目的として作成されたコンテンツではなく、人間が人間のために作成された、独自性の高い有益なコンテンツが検索結果で表示されるようにするために設計されたシステムです。

出典:Google 検索ランキング システムのご紹介 | Google 検索セントラル | ドキュメント | Google for Developers

このヘルプフルコンテンツシステムに基づいていえば、例えば生成AIで作成されたようなコンテンツや、上位記事を真似たような独自性のない記事は評価されづらいということです。

なお、サイト内に有用でないコンテンツが多いと、サイト単位で評価が下がる可能性があります。思い当たるようなコンテンツがある場合、修正・リライトするなど対策を講じましょう。また不要なコンテンツならば削除することで、サイト全体の評価が相対的に上がることもあります。

有用なコンテンツの作成にあたってはGoogleの公式情報を参考にしてみてください。以下だけでなく避けるべき状態なども記載されています。

- コンテンツは、独自の情報、レポート、研究または分析の結果を提示しているものですか。

- コンテンツには、特定のトピックに対して実質的な内容を伴う詳細または包括的な説明が記載されていますか。

- コンテンツには、自明の事柄だけでなく、洞察に富んだ分析内容や興味深い情報が含まれていますか。

- コンテンツが他のソースを参考にしたものである場合は、単なるコピーや書き換えではなく、付加価値とオリジナリティを十分に示すものですか。

- メインの見出しやページタイトルは、内容を要約して説明する有用なものですか。

- メインの見出しやページタイトルは、コンテンツを誇張している、または読者に強いショックや不快感を与えるものではありませんか。

- 自分でもブックマークしたい、また友人に教えたりすすめたりしたいと思えるページですか。

- コンテンツには、雑誌、百科事典、書籍に掲載または引用されるような価値がありますか。

- 検索結果に表示された他のページと比較した場合、コンテンツは実質的な価値を提供していますか。

- コンテンツに誤字やスタイルに関する問題はありませんか。

- コンテンツは適切に制作されていますか。雑に、または急いで制作されたような印象を与えるものではありませんか。

- コンテンツが(外部委託されるなどして)多数のクリエイターによって大量に制作されているために、または複数サイトの大規模なネットワークに拡散されているために、個々のページまたはサイトのプレゼンスが低下していませんか。

出典:有用で信頼性の高い、ユーザーを第一に考えたコンテンツの作成 | Google 検索セントラル | ドキュメント | Google for Developers

レビューシステムの目的は、優れたレビューコンテンツに対してより高い評価を与えることです。優れたレビューコンテンツとは、洞察に満ちた分析結果や独自の調査情報を提供するコンテンツ、および特定のトピックについて深い知識を持つ専門家や愛好者が書いたコンテンツのことです。

出典:Google 検索のレビュー システムとウェブサイト | Google 検索セントラル | 最新情報 | Google for Developers

レビューシステムは上記の通り、優れたレビューを高く評価するランキングシステムです。

「レビュー」というのは「商品やサービスのページのレビューセクションにユーザーが投稿したものなど、第三者からのレビュー」ではなく、「アドバイスや見解、分析結果を提供するために書かれた記事やブログ投稿、ページ、もしくは同様の当事者による独立したコンテンツ」のことです。

レビューコンテンツは主にページ単位で評価されますが、サイト内に大量にレビューコンテンツがある場合、サイト単位で評価されることもあります。

質の高いレビューについては、以下のGoogle検索セントラルの記事を参考にしてみてください。

- ユーザーの目線で評価します。

- レビューしている商品についての知識が豊富であること、専門家であることを示します。

- 画像、音声、またはレビュー内容に関する自分自身の体験談へのリンクなど、専門知識を示し、レビューの信頼性を裏付ける情報を提供します。

- 求められる各種の性能がどの程度達成されているかについて、定量的測定結果を提供します。

- 競合商品との差別化要因について説明します。

- 検討すべき比較対象も扱うか、特定の用途や状況に最適であるものを説明します。

- 独自の調査に基づいて、対象のメリットやデメリットについて述べます。

- 以前のモデルやリリースから商品がどのように改善され、問題点が解消されたかなど、ユーザーの購入決定に役立つ情報を提供します。

- 自分の経験や専門知識に基づいて、最も重要な意思決定要素に焦点を当てます(たとえば自動車のレビューでは、燃費と安全性が重要な意思決定要素であると判断し、それらの分野の性能を評価します)。

- 商品の設計とその効果について、メーカーから与えられる情報以外の主な選択肢を示します。

- 読者の意思決定に役立つ、その他の有用なリソース(独自のものや他サイトからのもの)へのリンクを記載します。

- 読者が任意の販売者から購入できるように、複数の販売者へのリンクを記載することを検討します。

- 全体的に最も優れているもの、あるいは特定の用途に対して最適なものをおすすめする場合は、そう考える理由と、その裏付けとなる自分自身の体験を記載します。

- 一つひとつに対して詳細なレビューを書く場合も、評価順のリストは、個別のレビューを参照しなくても十分に有用な内容にします。

出典:レビューの書き方 | Google 検索セントラル | ドキュメント | Google for Developers

Googleは不正行為や偽装行為で検索順位が上がることがないようにスパムを検知するシステムも動かしています。

スパム対策のために、Googleは検索の仕組みを一定以上公開しないようにしています。それは過去にPageRankの論文を公開したことで、ハック的にリンクの売買によって検索順位がコントロールされたからです。

💡どんなものがスパムとして認識されるの?

※詳細はGoogleが公開しているスパムポリシーをご確認ください。

上記に当てはまるようなスパム行為をした場合、インデックスの削除やランキングの降格(ペナルティ)といった対策を講じられる可能性があります。

関連記事:Googleにおけるペナルティとは?要因や解除方法について

アルゴリズムの核となるシステムのアップデートを「コアアルゴリズムアップデート」と呼び、年に数回程度の頻度で展開されます。最近では、2024年3月にコアアルゴリズムアップデートがありました。

これは複数のコアシステムに変更が加えられる大きなアップデートであり、業界内でもかなり話題になっています。

コアアルゴリズムに変更が加えられると、順位変動が大きくなる傾向がありますす。基本的にユーザーに目を向けたサイト運営をしていれば問題ないですが、SEO対策に従事する方であれば、その傾向を知っておくことをおすすめします。

検索品質評価ガイドラインとは、Googleが検索結果の品質を評価するために、外部の検索品質評価者(クオリティーレイター)向けに作成したガイドラインです。もともとはGoogleの内部文書でしたが、サイト運営者にGoogleが求めるページを理解してもらうことを目的に外部にも公開されました。

2013年、Google は人間による評価のガイドラインを公開しました。これは、Google 検索の透明性を高めるとともに、Google がどのようなウェブページを求めているかをウェブマスターの皆様にご理解いただくことを目的としたものでした。

(引用:検索品質評価ガイドラインの更新について | Google 検索セントラル ブログ | Google Developers)

このガイドラインでは「Googleがどんなページを高く評価するか」について記載されており、「General Guidelines(英語版のみ)」で一般公開されています。サイト運営者やSEO担当者は検索品質評価ガイドラインを理解することで、検索順位の上位表示に必要な情報や要素を把握できます。全170ページもあるので、ここではWebサイトを運営する上で押さえておきたい最低限のポイントを見ていきましょう。

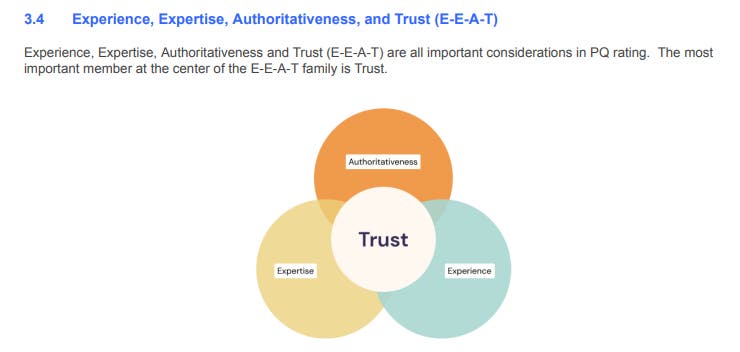

検索品質評価ガイドラインでも言及され、SEO上重要である要素が「E-E-A-T」です。

検索品質評価ガイドラインでも言及され、SEO上重要である要素が「E-E-A-T」です。

E-E-A-Tとは以下の4項目の頭文字から名付けられたもので、それぞれE-Experience(経験)、E-Expertise(専門性)、A-Authoritativeness(権威性)、T-Trust(信頼性)を指します。

Googleの検索品質評価ガイドラインにおいて、「ページ品質評価の最重要項目」と定義されており、近年SEO対策をするにあたって最も重要視するべき評価基準と言えます。

各項目について、詳しく見ていきましょう。

経験がさす内容は、Google検索セントラルを参考にすると以下になります。

実際に製品を使用している、実際にその場所を訪問している、誰かが経験したことを伝えているなど、コンテンツにある程度の経験が織り込まれているかどうかも評価されます。状況によっては、そのトピックに関連して実体験をもつ人が作成したコンテンツが最も高く評価される場合もあります。

出典:品質評価ガイドラインの最新情報: E-A-T に Experience の E を追加 | Google 検索セントラル ブログ | Google Developers

Google検索セントラル内では以下の例のように、その重要性が説明されています。

たとえば、確定申告書の正しい記入方法を知りたいときには、会計の専門家が作成したコンテンツを参照したいでしょう。一方で、確定申告ソフトの評価を知りたいのであれば、その種のサービスを体験した人たちが集まるフォーラムの議論など、別の情報を探すのではないでしょうか。

デジタルマーケティングの情報を発信する本メディアPINTO!で言えば、SEOの実施経験がない人が執筆した記事は情報に深みが出ず、情報の精度も高くありません。ユーザーにとっては経験のある方がコンテンツの作成に携わり、コンテンツ品質を担保することが理想です。

専門性はその名の通り、サイトあるいはWebページがある分野においての専門的な情報を提供できているのかを指します。

Webサイトや、各ページのコンテンツは特定の分野について専門的である方が、信頼性や権威性が担保されたコンテンツであると見なされ、よりGoogleから高い評価を受けます。これは、専門性が高ければユーザーの抱えている悩み、問題に答えられる確率が上がるためだとされています。

そのため、もしサイトが初期段階の場合は、何らかの分野に特化して記事を作成し「この分野についてならこのサイト!」とユーザーに想起されやすいメディアを目指すことをおすすめします。

権威性とは、他者からの信頼を置けるメディア・コンテンツ発信者と見なされているかどうかという指標です。

権威性は別サイトからのリンクの質と量などから、判断されると言われています。

権威性の観点でしばしば例として出されるのは、お医者さんです。素人に「あなたは風邪をひいています」といわれるより、お医者さんに風邪を引いているといわれた方が、たしかにそうだなと感じますよね。Webサイトについても同じことが言えます。

「このサイトが出している情報だから正しい/信頼が置ける」とユーザーに感じてもらうには、他社サイトに引用されるような質の高いサイトコンテンツを充実させるだけでなく、長期的なサイト運用などの観点も必要になってきます。

信頼性とは、ユーザーがその情報を信じられるかという観点です。

権威性と少し似ていますが、例えば、国の省庁が発表しているデータと、匿名のWebサイトで発表されているデータではどちらの方が信頼できるでしょうか。

様々な関係機関と連携を取り、厳密な方法で統計調査が行われている国が発表しているデータの方が信頼が置けると考える人が多いかと思います。

これは極端な例ですが、どのような人がどんな情報をもとにサイトコンテンツを作成しているのかを示すことは非常に重要です。ライター情報や運営している企業情報をきちんと載せておきましょう。

特に「E-E-A-T」が重要といわれるのが、YMYL領域です。

YMYLとは、「Your Money or Your Life」の略で、人の将来的な幸福や健康、金融にまつわる情報のことを指し、Googleの「検索品質評価ガイドライン」の項目の一つです。

YMYLに関する情報は、人の将来的な幸福や人生に大きく影響を与えます。例えば、将来の資産や税金に関わることをユーザーが調べていたとします。そこで訪問したサイトやコンテンツの情報に誤りがあった場合、大きな問題が起こってユーザーは将来的に多大な被害を被るかもしれません。

ここからは、SEOコンテンツを上位表示させるまでの流れについてみていきましょう。

キーワード選定とは、どんなキーワードで流入を取っていくかを決めることをいいます。SEO対策における戦略決定といえる重要なステップです。

キーワード選定は、レベルを高めようとするとどこまでもできてしまいますが、ここでは「ある程度できるようになる」ことを目的に、流れを説明します。

【キーワード選定の流れ】

例えば、弊社がSEOツール「SEARCH WRITE」を販売したいとしたとき、取りたいビッグキーワードとしては「SEO対策」などが上がります。

キーワードを選定するときは、まずこの中心となるビックキーワードを中心にキーワード候補を洗い出していきます。キーワードを洗い出す時は、事業のペルソナ、カスタマージャーニーからキーワード候補を洗い出したり、競合サイトが取っているキーワードを参考にしましょう。関連キーワード取得ツールを活用するのもおすすめです。

キーワード選定のポイントは、できるだけたくさんのキーワード候補を洗い出すことです。これを意識することで優先順位決定の際に「本当なら急ぎ対策しておくべきだった」キーワードを取りこぼさずに済みます。

関連記事:SEOキーワードの選定方法を詳しく解説

上位表示したいキーワードが決まれば、そのキーワードで検索しているユーザーのニーズを満たすコンテンツを作成します。

ここで注意すべきことは以下3点です。

一つ一つ深ぼって見ていきます。

コンテンツ作成では、検索エンジンではなく「ユーザー」に向けてコンテンツを作成するということを忘れてはいけません。

SEO対策で、AとBの選択肢があり迷った時には、「どちらの方が順位が上がりそうか」ではなく、「どちらの方がユーザーにとって良いか」で考えるようにしましょう。具体的にユーザーにとって良いかどうかを判断するための指標としては、以下を参考にしてみてください。Googleが公式に発表しているドキュメントで説明があるので一度読んでおくとよいでしょう。

・独自の情報や報告、調査、分析を提供していますか?

・トピック(キーワード)に対し、十分な量の情報を網羅的に提供していますか?

・示唆に富んだ分析や興味深い情報を提供していますか?

・引用を行う際に、単なるコピーや書き換えではなく付加価値をつけていますか?

・ブックマークしたい、友達に共有したい、お勧めしたいものになっていますか?

・情報源や関連する専門知識の出所を明確にしていますか?

・サイト運営者の情報やサイトを運営する背景を掲載していますか?

・確認できる事実上の誤りがありませんか?

・誤字脱字やデザイン崩れの問題はありませんか?

・関係のない広告は表示されていませんか?

・モバイルでコンテンツを表示すると、コンテンツは適切に表示されますか?

E-E-A-Tとは以下の4項目の頭文字から名付けられたもので、それぞれE-Experience(経験)、E-Expertise(専門性)、A-Authoritativeness(権威性)、T-Trust(信頼性)を指します。

Googleの検索品質評価ガイドラインにおいて、「ページ品質評価の最重要項目」と定義されており、近年SEO対策をするにあたって最も重要視するべき評価基準と言えます。

コンテンツを作成する時には、この「E-E-A-T」に加えて前見出しで記載したGoogle公式ブログ内で記載がある通り、独自性を重視することをお勧めします。

・独自の情報や報告、調査、分析を提供していますか?

| E-経験 | トピックに経験のある方が執筆する、もしくはその方に記事チェックをしてもらえる体制を敷きます。経験ベースで課題解決につながるコンテンツが作成できるようにしましょう。 |

|---|---|

| E-専門性 | トピックの専門家による監修を入れるなどが必要です。また、ページごとだけでなくサイト単位でも専門性が必要になります。 |

| A-権威性 | ページ、サイトの権威性が必要です。関連サイトからの外部リンクや監修者がつくことなどで改善できます。 |

| T-信頼 | 経験、専門性、権威性に加えて最新で正確な情報を掲載しているかなどによって決まります。 |

| 独自性 | 他のサイトにあるようなありふれた情報だけでなく、自社事例など独自の情報を提供できているかが重要です。 |

関連記事:SEOライティングの詳しい手順

コンテンツを作成するとき、いくつかのユーザー像がありどちらに寄せるべきかなど、迷ってしまうことがあるかもしれません。しかし、そういった場合は思い切ってどちらかに振り切ってコンテンツを作ることをお勧めします。

コンテンツを作成するフローで100点満点のコンテンツをいきなり作成しようとしても、なかなか難易度は高いです。そもそも良いコンテンツかどうかはGoogle(=ユーザー)が決めるものなので、公開してみないとわからないこともあります。

基本的なスタンスとして、「評価はGoogleにしかわからないので迷ったら振り切ってやってみる、悪ければ改善する」くらいに思っておいてよいと思います。

足踏みしている時間はもったいないですから、どんどん施策を打ち、成果を記録しておくことで、良かったものと悪かったものから次の施策を立てていきましょう。コンテンツはリライトを繰り返してよいものにしていけばよいのです。

SEOにおける内部対策とは、その言葉の通り自社サイトの内部で行うSEO対策のことです。コンテンツの作成以外にも、タグやサイトの構造などサイトの基礎をつくるものとなります。

SEOの内部対策は大きく4つに分けられます。

SEOの内部対策は、どちらかというと守りの施策と位置付けられます。内部対策がきちんと行えていないと減点される要因になるため、減点を防ぐために主要な施策は把握しておきましょう。

内部対策について詳しい施策をあげていくと以下のようになります。

少し腰が重いかもしれませんが、これら内容を抑えておけば内部対策の大枠は抑えられます。それぞれのページ先コンテンツを読み、概要をつかんでおきましょう。

SEOの外部対策とは、自社以外のサイトからのリンクを獲得し、自社サイトの評価を高めていく施策を指します。リンクの獲得というと一昔前のブラックハットSEOを思い出す方がいるかもしれませんが、本質が全く異なるためご安心ください。

SEOにおいて、他サイトからリンクが張られるということは、リンクを張られたコンテンツが有益であることを意味します。これは論文において、しばしば引用される論文が有益であることと同様のイメージです。

かつては、とにかく外部サイトからのリンクの本数が多ければ高い評価を受けるというアルゴリズムであり、自作自演のリンクによって高い評価を得る方法が成立しましたが、現在はリンクの数と質で評価が決定するようになっており、まっとうな方法でリンクを獲得することができるかが重要です。

ここではSEO対策でやってしまいがちな間違い3つを解説していきます。もし当てはまってしまった方は、これを直すだけで大きな効果が出る可能性があるのでぜひチェックしてみてください。

多くの方はサイトを運営する目的(サイトゴール)が不明瞭になっています。どんな指標がどのようになっていれば良いのかは明文化しておきましょう。キーワードの優先順位をつける際にも、サイトゴールによって結果が変わります。

目的やターゲットはSEO記事の構成などを含め、Webサイト全体に関わってくる非常に重要なポイントです。サイトゴールが事業の状況に合わせて変わっていくこと自体は問題ないので、常に明文化しておくということは、意識しておきましょう。

また、サイトゴールが不明瞭なままだと、コンテンツを閲覧するターゲットが不明瞭もなってしまいます。例えば「30代の女性がターゲットです」というメディアがあるとしても、人によって思い浮かべる30代女性は様々です。働いている方もいれば、結婚をして子育てをしている方もいます。ダイエットをしている方もいますし、全くダイエットをしていない方もいます。それにもかかわらず「30代の女性がターゲット」としてもどんな記事を書けばいいかわかりません。

本当にユーザーが求めている記事を書くのであれば具体的な条件設定が必要です。性別、年齢、職業、居住地、家族構成、世帯年収、行動特性、嗜好性などによってセグメント分けし、ペルソナを設定しましょう。メディアの立ち上げの際と同じように、サイトコンテンツを作成するときも、誰に届けるコンテンツなのかは考えることが大切です。

「とりあえずたくさん記事を書けばいいんでしょ?」という考え方でコンテンツを作成しても、順位や流入は伸びません。かつては、記事を量産して文字数も多めにする手法や、関連キーワードを意図的に詰めるような施策が多くありましたがGoogleが求めているのは「ユーザーが満足するコンテンツ」です。そのためしっかりとE-A-Tや検索意図を意識して、良質なコンテンツを作成する必要があります。

SEO対策においてはこれらのポイントを意識した質の良い記事を書かなければなりません。ただし質ばかり追求しすぎてしまい量が不足していることも問題です。いくら自社のコンテンツが独自情報を盛り込んでいて完璧な記事だとしても、すでに競合のコンテンツがそれ以上のコンテンツを提供していては上位表示をすることが難しくなります。

質も担保しつつ量を量産できるようにすることがベストです。記事の質を確認する際は、以下からダウンロードできるチェックシートをご活用ください。

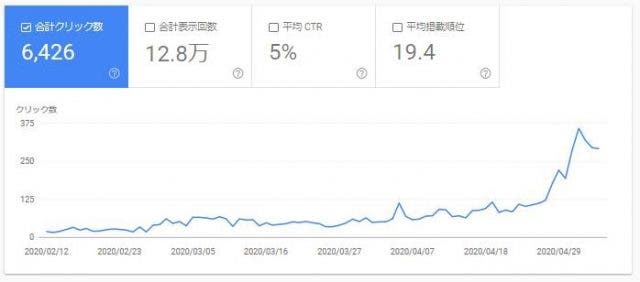

「運営開始直後は質の良い記事をたくさん書いて伸びていたが、だんだんと伸びなくなってきた……」ということがコンテンツを作成しているとよく起きます。

しかしそれは「記事のリライト」をするだけで大きく変わります。その時のユーザーが求めている情報を追加したり、ユーザーにとって魅力的なタイトルに変更するだけで、流入数が10倍以上になることもあります。

(弊社クライアント様のデータより)

(弊社クライアント様のデータより)

検索順位が高いのにクリック率が低い時は「タイトル変更」でユーザーを惹きつけましょう。検索順位が低いがクリック率が高いときは「リライト」でコンテンツの質を上げ検索順位を上げましょう。

記事を放置しておくことは宝物を放置しているようなものです。定期的に見直しをしましょう。また、そもそも新しく記事を作成して、一発で上位表示されることはかなり難易度が高いです。新しい記事を出した後も、順位をみて何度も手直しを加えていく前提で考えておく方がよいでしょう。

SEO対策においては、「分析に時間を使いすぎて、施策実行量が少なくなる」ことが起きないように注意が必要です。見るべき数字は「全体の流入の変化」「その原因となるページごとの順位変化」など無数に存在しています。さらに、それら数字に影響を与えるのは「自社サイト内での施策」「競合サイトの施策」や「アルゴリズムの変化」など非常に多くの要素です。

多くの変数に対して、多くの要因が作用するので、もし仮に流入に変化があったとしてもその原因を明確に特定し、クリティカルな施策を立案することはそう簡単ではありません。深追いしすぎてもかけた時間に見合う結果が返ってくる確率はかなり低いのです。

そのため、ある程度まで分析ができれば後は仮説を検証するために、施策を実行し検索エンジンからどのように評価されるのかを待ちましょう。その結果を振りかえり、次の施策に生かしていくサイクルを回すことが重要です。「仮説を立てて、施策を実行し、結果を振りかえり、次の仮説を立てる」というサイクルを早いスピードで回し続けることを意識してください。

SEOで成果を出すためのには、多くの施策を実施し、その成果を観測し、どういった変化が出たのかを確認する必要があります。そこから振り返りを行い、また次の施策へと生かしていくのです。各種指標のデータを取得するためには、各種ツールを使用する必要があります。SEOを行ううえで必ず利用したいツールをご紹介します。

サイトのアクセス状況を確認するには必須のツールとも言える、Googleアナリティクスを導入しましょう。Googleアナリティクスで取得できる主なデータとしては、以下のものがあります。

オーガニック検索からアクセスしたデータのみを確認することが可能なので、SEOによる効果の測定に利用できます。またページごとの数値からどのコンテンツがよく見られているかを明確にし、データが悪い場合には改善を加えましょう。

Googleサーチコンソールは、サイト内部の詳細な状態を確認できるツールです。主な項目は以下の通りです。

サイトがサーバーエラーで表示されなくなった等の、致命的なエラーが発生した際にアラートが飛ばされるので、早期に対処することができます。Googleアナリティクスでは取得できない、サイトに関連する検索クエリが分かるので、キーワードごとに表示されるページに対してコンテンツの修正ができます。

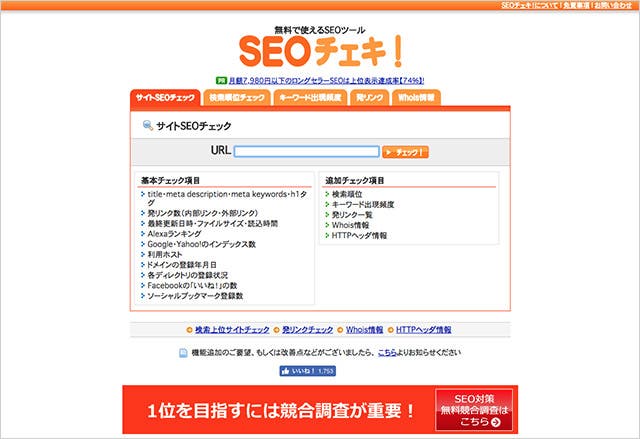

Googleサーチコンソールでも検索クエリごとの順位を確認することができますが、平均掲載順位なのでおおよその順位となります。そこでより正確な順位に近いデータを取得できる、順位チェックツールを利用しましょう。

順位チェックツールには、大きく分けて3種類あります。

順位取得サイトタイプのツール: SEOチェキ

順位取得サイトタイプの場合は、対象となるサイトのURLとキーワードを入力することで、即座に順位が分かります。簡易的に順位を調べたい時に便利ですが、複数のキーワードを一気に確認することはできません。

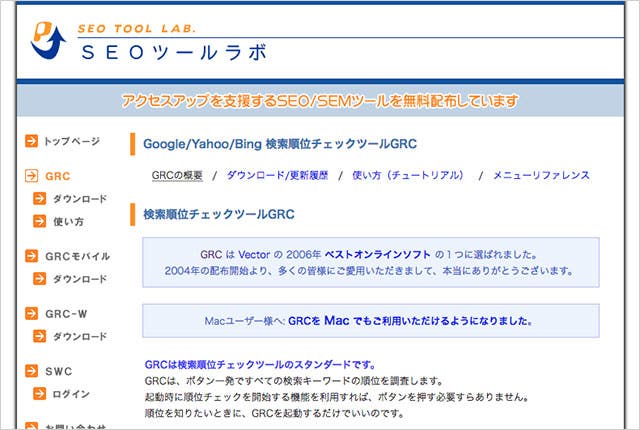

ダウンロードタイプのツール:GRC

ダウンロードタイプは、PCに順位取得ツールをダウンロードして利用します。設定したキーワードの順位やランクインページ等が取得できます。一度に複数のキーワードを登録することが可能ですが、順位取得を行う際にPCの電源が付いている必要があります。

クラウドタイプのツール: BULL

クラウドタイプは、キーワードを複数登録できることに加え、PCの電源が付いていない状態でも順位取得が可能です。ただし有料版の場合ダウンロード版と比べて金額が高い傾向にあります。

SEOに必要な機能が網羅的に搭載されたツールもあります。

上記で紹介したような無料のツールでも組み合わせれば対策を行うことができますが、かなり高度な知見がないと使いこなすことは難しいです。そのため初心者から中級者は有料でもオールインワン型のツールを使用することをお勧めします。

SEARCH WRITEはシンプルなUIで、SEOの課題分析・施策立案・効果測定を簡単に行えるコンテンツマーケティングツールです。

今までのツールでは機能がもの足りなかったり、逆に機能が多すぎて使いこなせなかったりすることがありましたが、SEARCH WRITEでは本当に必要な機能だけをプロが厳選しています。

そのため、SEOのためにコンテンツマーケティングをこれから始めようとしている方やSEOに知見が深くない初心者でも使いこなしやすいツールとなっています。

複数のユーザーが同時接続しても価格の変わらない「フリーライセンス制」やタスク管理機能も実装しているため、チーム全体でのKPIモニタリングや施策実行のタスク管理も可能となっています。

また実績5000社を超えるSEOコンサルタントがツールの運用支援からSEO戦略立案までをサポートするプランもあるため、インハウス化に不安のある方でも安心して使いこなせ、初心者〜中級者に大変おすすめのツールです。

2024年におけるSEO対策のトレンドとしては以下があげられます。

2022年末頃からChat GPTを中心とした生成AIが注目を集めており、Web上にも大量の生成AIによるコンテンツが公開されるようになりました。Googleこれに対して、「制作方法を問わず高品質のコンテンツを評価する」という発表をしています。

高品質なコンテンツというのは、ここまで解説してきたようにユーザー第一に作成されたコンテンツです。例えば自動生成されたような文章をそのまま張り付けたようなコンテンツは、高品質とは到底いえません。スパムポリシーに違反し、ペナルティの対象になります。

なお、生成AIによるコンテンツの増加によって、インデックス処理にかかる負荷が増大するという問題が生じます。これにより、インデックスされるコンテンツの基準は上昇するでしょう。2024年3月にあったコアアルゴリズムアップデートは、この大量に生成されたAIコンテンツに対応するものと考えられます。

ドメイン貸しというのは、ドメインパワーの高い大手企業のドメイン配下でWebサイトを運用し、不当な評価を受けようとする施策です。2020年頃からドメインの信頼性を重視するようなランキング付けをされるようになったことを背景に、このようなドメイン評価を悪用する施策が横行しました。

ドメイン貸しはこれまでも問題視されていましたが、2024年3月に変更が加えられたスパムポリシーにおいて、スパムと明記されました。ドメイン貸しへの対策は2024年5月5日に反映がされるため、それまでに対応する必要があります。

直近の検索結果を見ていると、過去と比較して独自性の重要性が高まっているように見受けられます。これは検索結果における情報の多様性をGoogleが重んじているためです。仮に「SEO対策」で検索したときに表示される記事が1位から10位まで似たような内容になってしまうと、検索者のニーズを満たせないリスクが高まります。

そのような事態を避けるためにGoogleは独自性のあるコンテンツを上位に表示する傾向があります。

独自性を出すための方法はいくつかあります。以下を参考に自社独自の情報を入れ込んでみましょう。

例えば、「PINTO!」では、メディア運営に関しての情報を発信するとき、過去に取り組みがあればその時の実績を掲載するようにしています。このように、自社独自の情報を入れ込むことでユーザーにとってより有益なコンテンツを作りましょう。

トピックによっては、情報の鮮度が特に重要なケースがあります。直近の検索結果の傾向を見ていると、過去と比較してこの「情報の鮮度」の重要度が増しているように見受けられます。

例えば、為替レートを教えてくれるようなサイトでは、情報が最新でないと、ユーザーにとっては価値がありませんよね。

具体的な対策としては以下があります。

実際に弊社が運用するメディアでも、以下のように更新性を意識してリライトを行った結果、長く9位前後で停滞していたキーワードでの上位表示に成功しました。

ここでの「テーマ性」とは、「ドメインがどんなテーマを扱っているか」を指しています。言い換えれば「ドメインのテーマ性」です。直近のアルゴリズムの傾向から、ドメインのテーマ性は絞っておくことを推奨します。

例えば、当社「株式会社PLAN-B」を例にとってご説明します。株式会社PLAN-Bを構成する要素はたくさんあります。

もし、これから一層「SEO関連」のトピックで上位表示を目指す場合、Googleから「PLAN-BはSEO対策が強い会社」としての認識を強めてもらう必要があります。

このために行える施策としては、以下があります。

テーマ性を高める施策は一朝一夕ではうまくいきません。SEO担当者は広報のような役割も併せ持ち、企業としての発信を広げていく必要があるのです。

SGEとは「Search Generative Experience」の略称で、5月に行われたGoogleのイベント「Google I/O」にて発表された、新しい検索体験です。

言葉通り検索と生成 AIを融合させたもので、ユーザーが検索した際にAIが質問の意図を読み取り、検索結果をテキストにまとめて画像などと共に表示します。

▼例 緑色の部分がSGE対応箇所

(画像引用:Google公式ブログ SGEに関するリリース記事)

さらに、Bardのように会話形式で追加の質問を行うこともできます。

(画像引用:Google公式ブログ SGEに関するリリース記事)

上記はおすすめの自転車を検索している例ですが、質問窓から赤い自転車に絞るよう要求をして、さらに情報をフィルタリングしています。このようなSGEの機能により、従来は辿り着くまでに時間を要していた情報を、見つけやすくなる可能性があります。

詳しくはこちらの記事で解説しておりますので、ぜひご覧ください。

SEO対策を実施していくための運用体制と費用感については以下の通りです。

| 運用体制 | 内容 | 料金・費用 |

完全インハウス運用 | 無料ツールを自社メンバーで駆使して対策を行う。 | なし |

|---|---|---|

SEOツール運用 | 有料ツールを用いて自社メンバーで対策を行う。 | 月額2万円~ |

SEOコンサルティング外注 | コンサルティング会社に、全ての施策をアウトソーシングしてしまう。 | 月額30万円~ |

それぞれのメリット・デメリットをまとめると以下のようになります。

| 運用体制 | 施策の質 | 社内ナレッジの | 成果を | 外注費用 |

完全インハウス運用 | △ | △ | △ | ◎ |

|---|---|---|---|---|

SEOツール運用 | 〇 | ◎ | 〇 | 〇 |

SEOコンサルティング | ◎ | 〇 | ◎ | △ |

完全インハウスでの運用は、新しく費用は発生しないものの、対策に時間がかかってしまい、かつ施策の質も他体制と比較すると劣ってしまう可能性が高いです。また、SEOについての知見は、担当者の方のみに集約することが多いです。そのため、担当者が離職すると、次の担当者に情報が十分引き継がれないということも、しばしば起こります。

SEOコンサルティング会社は、予算を月30万円以上投資できる企業におすすめです。コンサルティングを依頼すると、施策の質は高くなり、成果が出る可能性や成果が出るまでのスピードは早くなります。SEOについての知見は、コンサルティング内容を吸収することで、一定社内に貯まっていきます。

有料SEOツールでの運用は、完全インハウスでの運用とコンサルティングの中間に位置します。導入するツールにもよりますが、月2万円ほどから運用可能で、施策の質・社内への知見の蓄積・成果が出るまでにかかる時間・かかる費用はバランスが良いので、おすすめの体制です。

ツールを使用したり、コンサルティングを依頼すると費用が発生するため、なかなか踏み切ることができない状況の方も多いかと思いますが、費用をかけた方が結果としてセッションが早く伸び、かけた費用を回収できるということもよくあります。

自社が今Webサイトにかけることができる予算や人員などの観点から、最適な形を検討してみてください。

SEOを勉強しながら、試行錯誤で進めていくと必ずと言って良い程「専門家の意見も聞きたい」と思うはずです。

その場合SEO対策を専門としている企業に依頼をすることも視野に入れましょう。実際に依頼をかける際に、チェックしておくと良い点をいくつかご紹介します。

SEO業者を探す際には、まず実績の有無に注目しましょう。

ただしその実績が信頼できるかどうか判断するには、ある程度SEOの知識を有する必要があります。またSEO業者に対策を任せっきりにしないように、あらかじめ知識を付けておくことをおすすめします。詳しい業者探しの方法については、こちらをご確認ください。

SEO業者にコンサルを依頼すると、コンテンツの追加を提案されることがあります。

ライティングを行う人材がいれば問題は無いのですが、いない場合は外部のライターに依頼しましょう。こちらもSEO業者への依頼と同様に、質の低いライターに当たらないように気をつけなければなりません。ライティングを外注する際に注意すべき点については、下記ページで解説しています。

SEO対策の概念や施策はここまでご覧いただければわかったと思いますが、実際にどのように施策をサイトに落とし込んでいくのでしょうか?

ここからは実際にPLAN-Bがクライアント様におこなったコンサルティング事例をご紹介します。

TVCMでおなじみのオリジナルTシャツなどの服飾品を販売しているプラスワン様です。

オーガニック検索の成果が伸び悩んでおり、過去行っていたSEO施策によるペナルティにも悩んでいました。

「注力キーワードの順位上昇」、「セッション数の増加」の2点に注力をし、外部対策と内部対策を並行して行いました。

外部対策は、定期的にリンクのクリーニングを行い不用意な外部サイトからの否認をしました。

内部対策は、オリジナルコンテンツの作成に注力し月に3、4本のペースで記事を公開しました。

特にコンテンツは取材や専門家に記事執筆を依頼することで「EAT(専門性、権威性、信頼性)」を満たすようなコンテンツ作成を心がけユーザーファーストなサイト設計、コンテンツ施策を行いました。

対策の結果、「Tシャツ」のビッグワードで検索結果1位を獲得。自然流入は試作開始後に昨年比223%アップを実現しました。

関連記事:【お客様導入事例】株式会社プラスワンインターナショナル|SEOコンサルティング

「生活者機転」というスタンスを掲げてマーケティングリサーチをワンスポットでサポートしている会社です。

サイトリニュアルを期に「SEOにも強いサイトにしたい」という社内での話をきっかけにSEAECH WRITEを利用したサポートを実施させていただきました。

最初の半年間はコンサルティングサービスと併用をしていただき、内部施策・コンテンツSEOの進め方やSEAECH WRITEを利用したキーワード選定方法をサポートさせていただきました。

半年後に自社運用に切り替えて、引き続きSEAECH WRITEを利用したSEO対策を行っていただきました。

自社運用に切り替えて半年後に、セッション数が前年比約500%程の伸長率となり、順調に流入数を伸ばしています。

いちばんやさしい SEO 入門教室 | ふくだ たみこ, 株式会社グリーゼ |本 | 通販 | Amazon

初心者の方には、こちらの本がおすすめです。PLAN-Bでも新しく入社した方は一度こちらの本を読んでいます。内容としては、「SEOって何?」という状態の方でも理解できるような粒度感で書かれているので、これから学ぶという方におすすめです。

現場のプロから学ぶ SEO技術バイブル(特典PDF付き) | 西山 悠太朗, 小林 睦, 丸山 弘詩 |本 | 通販 | Amazon

こちらはどちらかとというと経験者向けの書籍です。テクニカルな施策も丁寧に記載されているので、やや難易度は高いです。ただ網羅的にSEOの知識を身に着けることができるので、慣れてきた方は一度挑戦してみてください。

ここまででSEO対策に関して一通り説明しましたが、これはまだほんの一部に過ぎません。それだけSEOは奥が深く、困難なものです。正しいと言われている修正を加えても、全く順位が上がらなかったり、逆に悪化してしまうこともしばしばあります。

また一度上位化したらそれで終わりではなく、高順位をキープするために改善を続けなければなりません。

終わりの無い長く険しい道のりですが、自分が考えたコンテンツや内部改善によって上位表示を達成した時に、初めてSEO対策をして良かったと喜べるでしょう。SEOの面白さが分かるまで、ひたすら努力を続けてみてください。