インスタグラムのQRコード(ネームタグ)の表示・加工方法から、スキャン・シェア方法まで解説します

インフルエンサーマーケティング

2022.12.23

2017.09.26

2023.06.01

マーケティングがデジタル化し、マーケティング施策としてオンライン広告の出稿が一般化するなかで、多くのDSP(デマンド・サイド・プラットフォーム)が登場しました。

それは、広告主からするとDSPの選定が難しくなったことを意味します。そこで、この記事ではDSPの仕組みといった基本的なところから、国内主要DSPの紹介、DSP選定時のポイントまでを丸ごと解説していきます。

まずは、DSPの仕組みや背景などの基礎を理解していきましょう。

まずは、DSPの仕組みを簡単におさらいしておきます。

DSPとは、Demand-Side Platform(デマンド・サイド・プラットフォーム)の略称で、広告配信を希望している側、つまり広告主側のプラットフォームです。適切にターゲット設定をすれば「枠」単位ではなく、興味・関心を持っているユーザー「人」単位での広告配信ができます。

DSP(デマンド・サイド・プラットフォーム)は一括管理が可能で、効率的な広告運用が可能です。日本では、2011年にFreakOutが初めてDSPを導入し、話題になりました。その結果、多くの広告主がDSPを利用するようになり、広告効果の向上が見られています。

これと対になるのがSSPと言われるプラットフォームです。SSPとは、Supply Side Platform(サプライ・サイド・プラットフォーム)の略称で、広告枠を提供している側、つまりメディア側のプラットフォームです。SSPは、広告枠をなるべく高く買ってもらいたい媒体側(メディア)のためのサービスといえます。

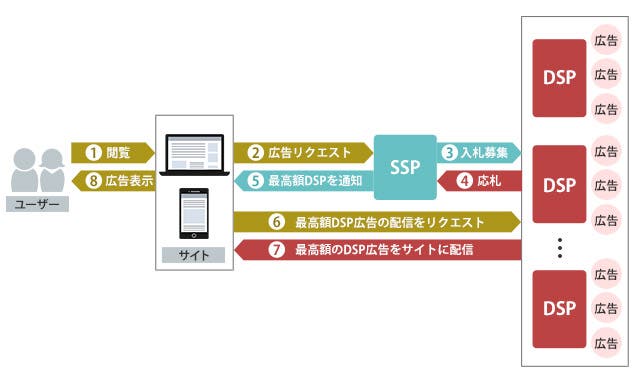

DSP(デマンド・サイド・プラットフォーム)は、次のようにSSP(サプライ・サイド・プラットフォーム)と連携しながら配信面に広告を表示させています。

【広告配信までのながれ】

私たちがサイトを閲覧したとき、広告が表示されるまでの間に行われるのが上記のような手続きです。

「枠」への出稿では、広告主がターゲットとしていないユーザーにも広告が表示されています。しかし、DSPでは広告主がアプローチしたいユーザーにのみ広告を配信する仕組みです。つまり、コストパフォーマンスが高いこともDSPを活用することの利点といえるでしょう。

次にDSPが登場した背景をおさらいします。

インターネットやスマートフォンの普及により、ユーザーの情報収集や購買行動がインターネット上で頻繁に行われるようになりました。これによって、企業のマーケティング戦略が「マス」から「One to Oneマーケティング」へシフトしています。つまり、インターネット広告へ参入するようになる企業が増加したのです。

インターネット広告が始まったばかりの時代は、枠を一定の期間、単価で購入し配信していました。しかしDSPやSSPの登場により、複数の媒体を一元管理するアドネットワークが生まれ、広告主のニーズに応えることができるようになりました。

つまり効率的に、ターゲットユーザーに合わせた広告配信が可能になりました。これにより、広告運用者の負担が軽減され、広告主は必要最低限のコストで過不足なく広告を配信できるようになっています。

そして、DSPはそんな変化の中で生まれた仕組みであり、数の増えたアドエスクチェンジやアドネットワークを管理するために生まれました。

上述したようにDSPは広告主側のプラットフォームであり、同時期に媒体側のプラットフォームであるSSPも生まれ、DSPとSSPが接続することで、広告主側は手間なく様々なサイトを横断して広告配信ができ、媒体側も簡単に広告枠を売ることができるようになりました。

DSPは複数のアドネットワーク、アドエクスチェンジ、SSPへの広告の配信を管理しています。DMPと連携活用することによって、広告主は効率的にターゲットユーザーに合わせた広告配信が可能になりました。

DMPについては、以下の記事で詳しく説明されているのでチェックしてみてください。

そして、このような仕組みを持った数十というDSPがしのぎを削っています。国内では、特に下表に挙げたDSPがよく知られています。

| DSP/運営企業 | 特長 |

|---|---|

ADMATRIX DSP | 国内最大規模のIPアドレスデータベースとの連携により、多種多様なカテゴリからターゲットを設定可能。 |

| Criteo (CRITEO株式会社) | ターゲットの行動履歴に応じて表示させる「自動最適化」の評価が高い、サイト外レコメンド機能がある。 |

| FreakOut (株式会社フリークアウト・ホールディングス) | 多量の広告枠にアクセスできるため、多くのユーザーに広告配信ができる。アトリビューション分析、レコメンドバナー配信機能など機能が豊富。 |

| DBM【DoubleClick Bid manager】 (Google) | Google AdWordsのように、Googleが提供している広告枠に限定されず、Facebook ExchangeやOpenXなど他のSSPにも配信できる。AdWordsで使ったターゲティングやリマーケティングリストの活用が可能。 |

| Logicad (ソネット・メディア・ネットワークス株式会社) | シミュレーションにより複数のレコメンドプランを自動で提案、ターゲットの設定や分析が細かくできる。 |

| MicroAd BLADE (株式会社マイクロアド) | 国内の代表的なアドエクスチェンジやSSPと連携し、国内最大規模の売上シェアを誇る国産DSP。初心者でも使いやすく分かりやすい管理画面が利用可能。 |

| Yahoo!プレミアムDSP (Yahoo!Japan) | 日本最大のユーザー数を持つYahoo!Japanへの出稿が可能。月間3億以上のユニークユーザー数を分析する最適化機能が特長。モバイルにも対応。 |

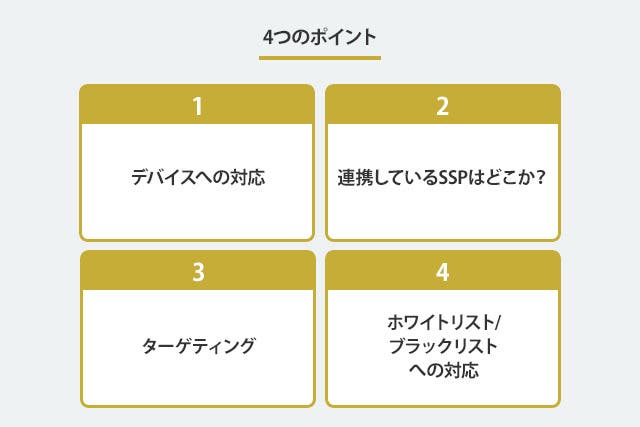

このように、今日では特長の異なる多数のDSPが存在しています。そんななかから、自社のマーケティング戦略に最適な1社を見つけるには、次の4つのポイントから検討することが大切です。

DSP広告サービスを利用する際は、デバイス対応を確認しましょう。自社の商材やターゲットに適したデバイスで配信することが、非常に重要です。

例えば、A社のWebサイトではスマホからのアクセスが多く、問い合わせや購入もスマホが主流であることがわかったとしましょう。その場合、A社はDSP広告サービスを選ぶ際に「スマホ対応を重視」して最適なサービスを選択することで、広告効果を最大化できます。

DSP選定をする際に困らないよう、普段から自社のWebサイトにおけるデバイス別のアクセス状況や問い合わせ、購入状況をチェックしておくことをおすすめします。

デバイス別の分析方法については、以下の記事でチェックしてください。

DSPごとに連携しているSSPが異なるため、例えばYahoo!に出稿できるDSPとできないDSPが存在します。どのようなSSP、そして媒体と連携しているかの確認が必要です。

例えば、B社は女性向け商材を販売しており、女性向けメディアに広告を出稿したいと考えているとしましょう。その場合、連携しているSSPを確認して、女性向けメディアに広告を掲載できるDSPを選択する必要があります。これによって、ターゲットに効果的にアプローチでき、広告効果を高められるでしょう。

つまり、広告主がターゲットとしている層がよく閲覧している媒体が対象になっているかどうかも重要なポイントになります。

DSPを利用する際には、ターゲティングの範囲や広告配信の方針を明確にし、適したサービスを選択しましょう。DSPの価値はターゲティング機能にあり、効果的な広告配信が可能です。

前項で挙げた基本的なユーザー情報へのターゲティングは、概ね各社とも対応していますが、例えば地域や天気などの要素によるターゲティングを行っているDSPもあります。

また、同類オーディエンスへの広告配信を避けることで、コスト効率を向上させることができます。

優先して出稿したい媒体(ホワイトリスト)、また出稿しない媒体(ブラックリスト)への対応が可能かどうかもDSP選定のポイントです。ホワイトリストやブラックリストの設定により、広告の効果に差が出ることが多いといわれています。

そして、DSPの選定では動画広告の配信も視野に入れておく必要があるでしょう。

スマートフォンの爆発的な普及や、YouTubeなど動画視聴サービスの拡大により動画市場が急速に拡大しています。この動きに伴い、動画広告市場も大きく成長しており、video-ad.netの調査によれば、2013年には132億円だった動画広告市場は2017年に640億円に達すると予測されています。

一般広告と同様、動画広告においてもDSPが大きな役割を果たしており、その選定の留意点を紹介しましょう。

まず、動画広告では、いつ、どのメディアで、どのようなユーザーの反応を得たのかというデータを動画DSPが取得し、それを踏まえて次回以降の動画広告をさらに効率的に配信する最適化機能が重要になります。

また、スマートフォンやタブレットなどでの動画視聴が多い若い世代をターゲットとしている場合、DSPのデバイス対応状況を確認することも重要でしょう。国内の主要な動画DSPには、次のようなものがあります。

| DSP/運営企業 | 特長 |

|---|---|

| TubeMogul (株式会社チューブモーグル) | 米国発の世界的事業展開企業。サイトごとの広告効果の確認や配信する地域・時間を詳細に設定できる特徴があり、モバイルにも対応。 |

| Unruly (アンルーリージャパン) | 英国発アドテクノロジー企業。2兆ビューに達する動画視聴データや、動画に対する視聴者の感情を分析する機能などが特長。 |

これらのほか、動画広告配信のネットワークとしては株式会社オムニバスのOVX(オムニバス・ビデオ・エクスチェンジ)もあります。OVXは、参加できるメディアと広告主が限定されたPMP(プライベートマーケットプレイス)です。

最近では、公序良俗に反するコンテンツや著作権侵害などの不正を行うコンテンツで自社の広告が配信されてしまい、ブランド毀損につながってしまうというトラブルも各所で発生しています。

特に、動画広告の場合は認知拡大やブランドリフトといった効果が期待できる反面、不適切なコンテンツで配信されてしまった場合にはブランド毀損のリスクも大きくなってしまいます。そのため、OVXのようなPMPで動画広告を配信することでトラブルの発生を回避することも検討する必要があるでしょう。

これまでDSPの仕組みや種類、選択時のポイントなどについて紹介してきましたが、実際に活用する前には、メリットとデメリットも把握しておくことも大切です。

まずはメリットを3項目ピックアップしてご紹介します。

従来のディスプレイ広告の特徴といえば、特定の「広告枠」に広告を掲載していました。

しかし、DSPの場合は枠に出すことを目的としているわけではなく、特定のユーザーに向けて広告を配信することを目的にしています。

特定ユーザーを選定する基準としては、年齢・性別・地域などのデモグラ情報に加え、WEB上での行動(検索履歴や閲覧サイトのカテゴリなど)すべてになります。

その中で、条件に合った「ユーザー」へ広告を配信することができるのです。

またDSPを利用することで、類似ユーザーへの配信が可能となります。つまり、これまで取り逃していたユーザーにも情報が届き、潜在ニーズ層にアプローチできるというメリットもあります。これにより、広告効果を最大化し、費用対効果の向上が期待できるでしょう。

DSP広告は自動最適化機能により、広告の費用対効果を向上させられて手間も削減できます。

なぜなら、通常のディスプレイ広告で「最適化」を行うためには、クリエイティブのABテストなどでPDCAを見つけていく必要があるからです。しかし、それでは工数も時間も無限にかかってしまいます。

DSP広告であれば、その最適化を一瞬でシステムが判断し、常にユーザーにとって最適なクリエイティブを配信できます。

つまり、今まで手動で対応した時間が空き、広告主はクリエイティブの分析や新たな施策に時間を割けるようになるでしょう。

DSP広告では、特定のサイトの広告枠だけではなく、様々なサイトに広告を配信することができます。

また、配信ボリュームの細かな調整も可能で、期間や行動などの入札調整ができます。

配信したいユーザーを具体的に考えているのであれば、これらの調整を行うことにより、より期待の高い配信が叶います。

次にどのようなデメリットがあるのかを紹介します。

DSP広告を始める際は、デメリットも含めて検討しましょう。

DSP広告のデメリットの1つとして、どのサイトに配信されるか事前にはわからないということが挙げられます。デメリットとなる理由は、以下の2つです。

もちろん、全てのDSP広告の配信先が不明ということではありません。しかし、配信先がわからないままでは広告と接触したユーザーの情報も不明なままです。すると、例えばコンバージョンユーザーを基にした最適化などが難しくなります。

つまりDSP広告サービスを選ぶ際は、広告の掲載先が明確に開示されるかどうかを確認し、配信先情報も含めて慎重に選定することが重要です。

広告を配信する際に発生する費用は広告費だけと考えている人もいるかもしれませんが、DSP広告の場合は広告費以外にも発生する費用があります。

例えばDSP広告は初期費用がかかるケースが多く、最低契約期間が設けられている場合もあります。利用する際にはこれらの費用を考慮し、予算に合ったサービスを選ぶ必要があるのです。

DSP広告は細かくユーザーを絞り込んで配信できますが、種類によって保有しているデータが異なるため、効果面で優れているターゲティングとそうないターゲティングがあります。

ターゲットユーザーを具体的にした上で、最もターゲットに合った種類を選定することが大切です。

DSP広告を運用するときの注意点も把握しておき、リスク回避や失敗軽減に生かすことも大切です。DSP広告運用時に多い、注意点や失敗について解説します。

様々なDSPを活用し、同時に多くの広告を配信することが可能ですが、どうしてもターゲティングが重複してしまいやすい傾向にあります。また自社の広告で競合が発生してしまうと、かけずに済む費用がかかってしまう可能性もあるのです。自動型と運用型のDSPをうまく活用し、目的やターゲットに応じた運用方法を検討しましょう。

DSPサービスは企業やサービス内容により、得意とする分野が異なります。しっかりと選定を行わずすべて任せきりにしてしまうと、せっかく利用していてもコストばかりがかかってしまい、思うような効果が得られないといった失敗にもつながりかねません。どのようなメディアへ配信するのかやどういった業種に対する背信を得意とするのかなど、DSPごとの特徴を理解したうえで活用することが大切です。

DSPは広告の最適化が自動で行える点がメリットでもあります。しかしその設定が必ずしも思っていた通りの結果につながっているとは限りません。うまく自動化できていなかったり、ターゲティングのズレなどが発生したりしてしまうこともあるため、広告結果は定期的にチェックしておくことが大切です。月に一度など、効果測定や設定内容を確認するタイミングを設けて奥と安心でしょう。

DSP広告には、2パターンの課金方法があります。

それぞれ配信の目的によって適切なパターンが変わってくるため、目的に応じて選定しましょう。

まず1つ目は、CPC課金です。

この課金方法では、広告が「クリックされるごと」に費用が発生します。

逆にいえば、広告が配信されただけでは費用が発生することはありません。クリック数=広告費の課金方法となります。

クリック率が低いほど、1クリックあたりの単価も低くなります。コンバージョンが明確なECなどの販売商材向きの課金方法です。

また、DSP広告での1クリックあたりの単価は種類にもよりますが、50円〜100円程度となっています。

もう1つの方法が、CPM課金になります。

CPCがクリック課金であることに対し、CPMはインプレッション(広告表示)に対する課金方法です。

しかし、1インプレッションごとに費用が発生するのではなく「1,000回表示される」ごとに課金される仕組みとなっています。

広告の遷移後に明確なコンバージョンがなく、ユーザーと広告を接触させることが目的のブランディングなどに向いている課金方法です。

このCPMの相場は、100円〜500円程度の価格帯が多い傾向にあります。

多くのインターネット広告がDSPにより出稿されている現在において、DSPの選定は企業の広告戦略の成否を左右する重要事項です。

数十のDSPが乱立する中で、一見同様のターゲティングにより広告を配信しているように見えるDSPにも細かく見ると様々な違いや得意・不得意が見られます。

本コラムを参考にして、ぜひ自社のマーケティング戦略にふさわしいDSPを選択してください。