SEO対策とは?SEOで上位表示する効果的な施策と事例

SEO対策

2024.04.17

2017.03.21

2023.09.15

本記事では、GoogleのアルゴリズムとWebサイトの評価項目、2021年6月までに実施されたGoogleのアップデート一覧、そして、これからのSEO対策についてご紹介します。SEO初心者の方から自社メディアを運営されている方まで、必見です。

アップデートに負けない質の高いコンテンツを作成したいという方はこちらのチェックシートもご活用ください!

まずは、最新のGoogleアップデートをお伝えする前に、基本である「検索アルゴリズム」についてのご説明をします。

「検索アルゴリズム」とは、Googleの検索窓にキーワードを入力して検索した際、結果として現れるサイトの掲載順位を決めるプログラムのことを指します。

Googleは表示されるサイトの掲載順位をサイトごとの評価で決定します。この評価基準には、かなり多くの項目(約200項目)が存在するといわれています。

インターネット上に数多く存在するサイト全てを適正に評価するべく、Googleは特別なプログラムを駆使しているのです。

おおよそ2015年までは何かの情報を得るためにはパソコンによる検索が主流でしたが、現在はスマートフォンの普及が進みスマートフォンによる検索が主流になりつつあります。

そのような時代の変化に伴い、評価基準をデスクトップ用のページではなくモバイル用のページに変更されたものがMFI(モバイルファーストインデックス)になります。

MFIによりサイトの大きな改善を余儀なくされるサイト運用担当者様も多いかと思います。MFIに関する詳しい情報や対応方法は以下の記事からご覧ください。

「QDF(Query Deserves Freshness)」は「検索は新鮮さに値する」という意味です。

つまり、常に最新の情報が検索上位に表示される傾向にあるというもので、トレンドを追った情報を随時提供しているトレンド系のブログやサイトにはかなり重要なアルゴリズムです。

「QDD(Query Deserves Diversity)」とは「多様性のある検索結果」ということを意味します。

「多様性のある検索結果」という言葉の通り、あるクエリの検索結果に対して、Googleは同じような内容の記事ばかりにならないように、検索結果に多様性を出すべくさまざまな内容のWebサイトを表示させています。

Googleの検索結果を決める要因は、200項目以上あると言われています。その中でGoogleは、掲載順位に影響する主な要因を5つ公開しています。ここでは、それぞれの要因を詳しく解説します。

参考:検索の仕組み | 検索アルゴリズム (google.com)

Googleで上位表示を目指すうえで、その検索キーワードの検索意図を把握することが重要です。その検索意図は4つに分けられ、「Know」「Go」「Do」「Buy」とそれぞれユーザーのニーズを表しています。

そのキーワードにおけるユーザーニーズを把握し、そのニーズに合ったコンテンツを作成することが重要です。

検索クエリとコンテンツが関連付けられているかどうかが、ユーザーニーズを満たすうえで重要です。つまり、検索クエリと同じキーワードがコンテンツに含まれているかどうかです。

特に見出しや本文、画像など、そのキーワードに関連する情報がコンテンツ内に含まれていることで、Googleはユーザーニーズを満たすコンテンツとして認識しやすくなります。

多くのユーザーが検索するクエリの場合、それに関連する情報を含むコンテンツは多く存在します。よりユーザーニーズを満たしているコンテンツはどれかを判断するために、Googleはコンテンツの品質を重視します。

検索キーワードが出現する回数、E-E-A-T(専門性、権威性、信頼性)など、様々な観点でコンテンツの品質を判断します。

他の著名なサイトからリンクを貼られている場合、多くのユーザーから評価されている情報の質が高いコンテンツだと言えます。

ユーザビリティとは、サイトの使い勝手がいいかを表す指標です。

パソコン、スマートフォン、タブレットなど異なるデバイスに最適化されているかどうかや、ページスピードが速いかなど、そのサイトがユーザーにストレスを与えず表示できるかが重要になります。

Googleは、ユーザーの位置情報、過去の検索履歴などの情報により、検索時のユーザーにとって最適であると考えられる検索結果を表示します。

そのため、東京の人が「レストラン」と検索した場合は東京のレストランが表示され、大阪の人が同様に検索した場合は大阪のレストランが表示されます。

Googleのアップデートとは、Googleが定期的に行う検索結果のランキングを変更するための変更のことです。

Googleは、検索結果をより良いものにするために、検索アルゴリズムを定期的に改良しています。例えば、Googleの「Panda」アップデートは、低品質なコンテンツを検索結果から除外することを目的としていました。また、Googleの「Hummingbird」アップデートは、複雑な検索クエリをより良い結果に変換することを目的としていました。

Googleのアルゴリズムアップデートは、検索結果をより良いものにするために、定期的に行われており、上位表示を目指すブログを運営している場合には、アップデート内容に臨機応変に対応していかなければなりません。

直近2−3年でのGoogleのアップデートは多数ありましたが、その中でも2017年2月までのGoogleの代表的なアップデートとして下記の8つが挙げられます。

ベニスアップデートとは「ユーザーが検索した場所」によって異なる検索結果を表示するアルゴリズムのことです。例えば、「レストラン」や「エステ」などを東京で検索した場合と大阪で検索した場合では、それぞれ異なる検索結果が表示されます。

つまり、検索した地域に関連のあるサイトが検索結果に表示されるということです。Googleが、ユーザーの検索意図を汲んで有用なサイトを表示するわかりやすい代表的なアルゴリズムだと思います。

このアップデートについてもっと詳しく知りたい方は以下の記事からご覧ください。

最も名前を聞くアップデートの1つが、この「パンダアップデート」です。

パンダアップデートとは、コンテンツの「品質」を評価するアップデートのことで、 他のサイトからコピーしてきたものや、少しリライトしただけといった「オリジナルの内容を持たない」コンテンツは評価が下がるようになっています。

反対に、ちゃんと独自のコンテンツを作成しているサイトは評価が上がるアップデートです。

パンダアップデートは、現在バージョン4.2まで実施されていて、以前は手動でのアップデートだったものが現在は自動更新となっています。

このアップデートについてもっと詳しく知りたい方は以下の記事からご覧ください。

パンダアップデートと並んでよく名前を聞くのが、この「ペンギンアップデート」です。ペンギンアップデートとは、「リンクとウェブスパムを取り締まる」アルゴリズムを指します。

ペンギンアップデートは現在4.0まで実地されていて、これまで実施されてきたペンギンアップデートとの違いは、リアルタイムでの実行になったということです。

リアルタイムになることで、ペンギンアップデートが原因で評価が下がっても、その原因を取り除くことができれば、日々動くアルゴリズムによって評価を回復させることができます。

反対に、悪質な方法で評価を上げようとすれば、いつでもGoogleのアルゴリズムで評価が下がる可能性が出てくるのです。

このアップデートについてもっと詳しく知りたい方は以下の記事からご覧ください。

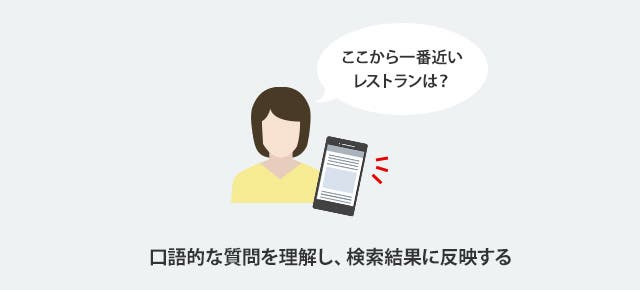

Rank Brainは、「人工知能が組み込まれた」アルゴリズムで、「ここから一番近いレストランはどこ?」のような口語的な質問を処理することのできるプログラムのことです。

ということを理解したうえで、検索結果に反映させます。

現在、検索の約15%はRankBrainによって処理されており、「コンテンツ」「リンク」に次ぐ3番目の評価ポイントになっています。

クオリティアップデートとは、「Googleのアルゴリズムの根幹となる部分」のアップデートです。パンダアップデートと同じく、クオリティアップデートもコンテンツの品質を評価します。

その違いは、アルゴリズムの適用範囲です。パンダアップデートはページごとや特定のサイトをターゲットとしますが、クオリティアップデートはサイト全体へ適用されます。

クオリティアップデートもパンダアップデートと同様に品質の高いコンテンツを作ることが重要となります。

このアップデートについてもっと詳しく知りたい方は以下の記事からご覧ください。

モバイルフレンドリーアップデートとは、「スマホ対応していないサイトの評価が下がる」アップデートです。このアップデートにより、サイトのスマホ対応が一気に進むことになりました。

現在はスマホ対応のサイトが増えたため、スマホ対応していたとしても、「スマホ対応」のラベルは表示されなくなっています。

Googleからチェックツールも発表され、「クリックできる要素の近さ」「ビューポートの使用」「フォントサイズ」などのスマホ対応に関する6項目ほどについて判定がされるようになっています。

インタースティシャルアップデートとは、「ページにアクセスした際に、ページ全体を覆うような広告が表示されるページの評価を下げる」アップデートです。

GoogleはUX(ユーザーエクスペリエンス)※を損ねるようなコンテンツを嫌っているので、すぐにコンテンツを見ることができない・読めないようなサイトは評価しないという考えをしています。

Googleは「ユーザーを見る」という考えを軸にしているため、こういったUXに関わる部分のアップデートについては、引き続きさらに強化していくと考えられます。

(※ユーザーエクスペリエンス:ユーザビリティ。ユーザーが感じる使いやすさ、使い心地、印象などを指す。)

日本語検索アップデートとは、日本語検索を対象としたクオリティのアップデートです。

Googleのアップデートは基本的に言語の区別がありません。しかし今回は日本語検索が対象ということで、ウェブマスター向け公式ブログにて導入の発表があり、異例のアップデートとなりました。

昨今、医療などユーザーの生活の深刻な問題に関わる情報を根拠の薄い内容で配信していたサイトが検索の上位に表示されていたことが話題になりましたが、Googleは、ユーザーの検索意図に反したサイトが上位に表示されることを防ぐため、かつ、世間的にも影響が大きかったため、この問題を対処したことを見せるためのアップデートだったとも考えられています。

このアップデートは、キュレーションサイトと呼ばれるサイトが主なターゲットになっていると言われていますが、それ以外のサイトでも変動が計測されています。

今回のアップデートによって、コンテンツを定期的に大量に投入しているようなサイトや画像が多くテキストコンテンツがあまりないサイト、内部リンクでページ間を移動できずユーザビリティが低いサイトなども影響を受けている傾向にあります。総じて、メディアやアフィリエイト系のサイトが影響を受けているようです。

健康アップデートとは医療や健康に関連する情報の精査を目的とした日本国内のみに適応された異例のアップデートです。

今までは医学的に根拠のない情報が医療・健康系のクエリの検索結果に表示されていました。しかし、このアップデート後に関しては根拠のない情報に関しては低い評価を受け、信ぴょう性の高い記事が上位表示されるようになりました。

また、健康アップデートは、お金や生活に関わるキーワードが対象となります。それらキーワードは「YMYL」と呼ばれます。「YMYL]とは、「Your Money or Your Life」の略で人の将来的な幸福や健康、金融にまつわる情報のことを指します。

これらのキーワードは信頼性が薄いとランキング上位にはなりません。

2018年3月以降に数回に分けて実施されたコアアルゴリズムのアップデートですが、実際にどのようなアップデートであるのかは明かされていません。しかしこのアップデートを通じて、Googleは「より良いコンテンツを更新し続けることが唯一の対処法」と発表しています。

つまり、今までよりも一層コンテンツを重視したアルゴリズムに変わったのです。

2018年7月以降に展開されたアップデートであり2018年1月の時点でのGoogleの発表によると、

1.ページの表示速度の評価対象はPC用ページだけでなくモバイル端末用のページも加わるということ

2.悪い評価対象になるページはユーザーが遅いと感じる表示速度のもの

というような内容になっています。

このアップデートにより今までよりもページの表示速度を気にしないと順位がつかない可能性が出てきてしまいます。

このアップデートについてもっと詳しく知りたい方は以下の記事からご覧ください。

BERTとは、自然言語処理技術(以下NLP: Natural Language Processing)の一種で、“Bidirectional Encoder Representations from Transformers”の頭文字をとったものです。

NLPとは、私たち人間が使う言語をコンピュータに理解させるための技術を指します。Google検索で、検索エンジンが私たちの検索意図に合わせて適切なサイトを表示するために、このNLPが人間の検索ワードをコンピュータに理解させてくれているのです。

このBERTアップデートにより今ままでは難しかった「文脈」の理解が可能になりました。

このアップデートについてもっと詳しく知りたい方は以下の記事からご覧ください。

Nov.2019 Local Search Updateでは、ローカル検索においてニューラルマッチングが採用されました。

ニューラルマッチングとは、検索キーワードが含まれていなくても対象ページが表示される機能です。上述のBERTアップデートではWebの検索結果にニューラルマッチングが採用されていましたが、ローカル検索においても採用されるようになりました。

Webページのユーザー体験(UX)の向上を目指して導入された、Web Vitalsという概念があります。

Core Web Vitals(コアウェブバイタル)とは、その中でも特に重要な3つの指標のことを指します。

・LCP(メインコンテンツが読み込まれるまでの時間)

・FID(ユーザーが最初に行ったアクションに対してブラウザが反応するまでに要した時間)

・CLS(意図せぬレイアウトの“ズレ”がどれぐらい発生したか)

2021年6月からユーザーエクスペリエンスアップデートが開始し、8月末までには完了する予定であると周知がありました。

ヘルプフルコンテンツアップデートは、2022年08月に実施されたGoogleのアルゴリズム更新の一つです。このアップデートの目的は、検索結果により役立つ情報を提供することで、ユーザーエクスペリエンスを向上させることです。

ヘルプフルコンテンツアップデートによって、高品質なコンテンツを持つウェブサイトがランキングで上位表示されやすくなりました。特に、ユーザーが情報や解決策を求めているクエリに対して、信頼性の高いコンテンツが提供されることが重視されました。ウェブサイトの運営者は、ユーザーのニーズに合わせたコンテンツを提供することに注力し、情報の正確性や網羅性にも目を配る必要があります。

今後のSEO対策のポイントは「オリジナルで有用なコンテンツを作る」ことです。

オリジナルで有用なコンテンツとは、その内容を読んだユーザーが欲しい情報を手に入れられるコンテンツ=ユーザー目線に立ったコンテンツです。

ユーザーによって欲しい情報は異なるため、一概にこれといったコンテンツを示すのは難しいですが、Googleから「品質評価ガイドライン」が出されているので、まずは、こちらを参考にするとよいでしょう。直近の3/14に更新が行われています。

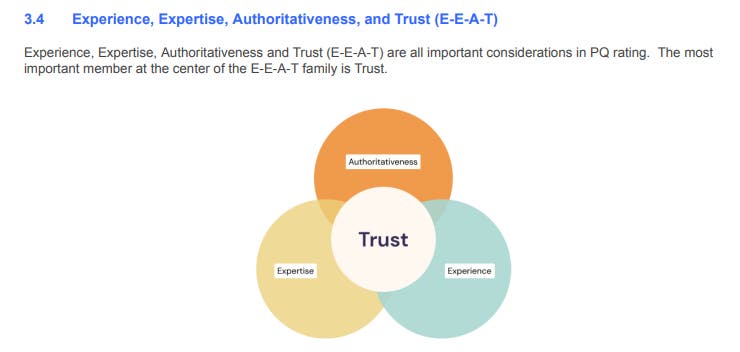

このガイドラインはGoogleの社内でも使われていて、コンテンツを評価するトレーニングや説明に使われるものです。ガイドラインには「E-E-A-T」というGoogleが考える高品質なコンテンツの概念が書かれています。

E-Experience(経験)、E-Expertise(専門性)、A-Authoritativeness(権威性)、T-Trust(信頼性)

「E-E-A-T」はこの頭文字が取られて、このように呼ばれています。では、具体的にどのような記事がこの「E-E-A-T」を満たしているかというと「経験ベースで」「詳しい」「分かりやすい」「本当(事実)かどうか」の特徴を備えているコンテンツです。

そんなの難しくて書けないと感じる方もいるかもしれませんが、自分の仕事や好きなことに関しては誰よりも知っていると思います。それを知らない人でも分かるような言葉で分かりやすく書くだけです。もちろん、事実のみを書くようにします。嘘は当然ダメです。

そのサイトを訪れたユーザーがどういう課題を持ってそのサイトを訪れたかを第一に考え、コンテンツの作成をしていくことが必要といえます。これからのGoogleは今まで以上にユーザーに注目するようになってくると思います。この流れから、UI・UX関連のアップデートが実施されていくのではないでしょうか。

あくまで予想ですが、直帰率や滞在時間、1セッションあたりの平均PV数のような代表的なユーザー体験の質を表す指標や、ユーザーが見たいページの探しやすさ(内部リンクがどこにあるか画面をスクロールして探さなければならないか否か)のような項目が考えられると思っています。

もちろんGoogleから発表が行われるかはわかりませんが、よりユーザーフレンドリーな検索エンジンを目指すGoogleは上記のような評価項目を加える可能性があるので、これからも私たちメディア運用者やWEBマーケティング担当者の方々は、ユーザー目線のサイトにアップデートしていく必要があるでしょう。

ここでは、Googleのアルゴリズムを遵守してコンテンツを作るポイントを12個紹介します。

魅力的なタイトルはSEO対策において非常に有効です。読み手の興味を引きつけるタイトルは、クリック率を向上させ、検索結果の上位表示につながることがあります。タイトルをつける際は、情報を簡潔かつ明確に伝えられるように工夫することが重要ですが、同時に魅力的で興味を引く要素を盛り込むことも重要です。

具体的な方法としては、以下のようなポイントを意識して作成すると、評価されやすいタイトルになります。

ただし、タイトルはコンテンツの内容と関連性を保つことも重要であり、クリック後のユーザーエクスペリエンスにも配慮する必要があります。魅力的なタイトルをつけることも重要ですが、タイトルとコンテンツの内容に相違がないようにしましょう。

読みたくなる見出し(H2・H3)をつけることもSEO対策においては重要です。良い見出しは、ユーザーの興味を引きつけ、クリック率を向上させることができます。

具体的な方法としては、以下のポイントに注意することが重要です。

つまり、見出しをつける際はその見出しを見ただけでおおよその内容がわかり、読者はわからない項目だけを読み進めれば良い状態にすることが大切だということです。

Googleがクローリングしやすいサイト構造にすることで、検索エンジンはサイトを効果的にクロールし、インデックスに含めやすくなります。適切なサイト構造を実現するためには、以下のポイントに注意しましょう。

上記のように、適切なサイト構造を構築することで、Googleがサイトを周回しやすくなるとともに、ユーザーにとっても意味やすいページになるため、コンバージョン率向上にも役立ちます。

リンクテキストを活用することもSEOにおいては効果的です。リンクテキストは読者が疑問を感じた時に、自分で解決できるために必要な要素であるため、設置しておいて損はありません。

まず、リンクテキストは具体的でわかりやすいキーワードやフレーズを使用しましょう。そのリンクがリンク先のコンテンツと関連していることを明確に示すことが重要です。また、リンクテキストは長すぎず短すぎず、読み手にとってわかりやすいものであることが重要です。ユーザーがクリックしたいと思う魅力的なテキストを選ぶことで、クリック率の向上にもつながります。

リンクテキストは、ページのランキングや評価に影響を与える要素の1つであり、適切に活用することでSEOの効果を最大限に引き出すことができます。

モバイル検索の普及に伴い、ユーザーの多くはモバイルデバイスでウェブを閲覧しています。そのため、モバイルフレンドリーなサイトはユーザーエクスペリエンスを向上させ、検索エンジンからの評価を高めることができます。

モバイルフレンドリーなサイトにする方法としては、レスポンシブデザインを採用することがおすすめです。これにより、サイトのレイアウトやコンテンツがモバイルデバイスでも最適化され、ユーザーが簡単に閲覧できるようになります。また、タッチ操作に適したボタンやリンクの配置、読みやすいフォントサイズの使用など、ユーザビリティを意識した設計も考慮しましょう。

画像の容量を最適化することもSEO対策において効果的です。画像の容量を減らすことで、Webページの読み込み速度を向上させられ、Googleクローラーがサイトを巡回しやすくなります。そして、読者もコンテンツを素早く閲覧できるため、検索エンジンのランキングに影響を与える要素の一つになっていると言われています。

画像の容量を最適化するには、いくつかの方法がありますが適切なサイズの画像を選択することで、容量を最適化できます。基本的にはJPG形式を用いて200KB以下のデータ容量にしておくことが良いと言われています。また、WordPressを使用している場合には画像をWeb用に最適化するプラグインが設けられているため、そちらを活湯しても良いでしょう。

わかりやすいURL名は、ユーザーが検索結果でURLを見たときに内容を把握しやすくする助けとなります。わかりやすいキーワードやフレーズを使用することで、検索エンジンがページのテーマを正確に理解し、ランキングに影響を与える可能性があります。

また、短く、具体的で意味のあるURL名を作成することで、検索エンジンとユーザーの双方にとって扱いやすくなるため、上位表示を狙える可能性が高まるでしょう。

SEOにおいて、ナビゲーションの設置も極めて重要なポイントです。ナビゲーションはユーザーにサイト内の情報を簡単に探索する手助けをしてくれるため、ユーザーエクスペリエンスを向上させ、理解しやすいサイトに仕上がります。サイトの構造を誰もが理解しやすいよう、適切にカテゴリ分けを行うなど、ナビゲーションの調整を行うことも重要です。

広告が多数添付されているサイトは、読者にとって嫌悪感を抱く存在となってしまいます。過剰な広告はユーザーエクスペリエンスを損ない、サイトの信頼性とパフォーマンスに悪影響を与えてしまうため、避けるようにしましょう。

また、検索エンジンはユーザーの満足度を重視し、高品質なコンテンツと良好なユーザーエクスペリエンスを提供するサイトを評価します。無駄な広告はユーザーの注意を逸らし、ページの読み込み速度を遅くする可能性があります。したがって、広告の適切な配置とバランスは、SEOの観点からも重要な要素となります。もちろん、広告を減らすことによって収益性が下がることもあるかもしれませんが、自社ブランディングを高める上では広告を絞ることも重要です。

高速な読み込み速度を実現することによって、ユーザーエクスペリエンスを向上させ、検索エンジンの評価にも良い影響を与えられます。逆に、表示が遅いページはユーザーの離脱率を上げ、検索結果での順位を下げる可能性があります。特に、昨今はモバイルデバイスでの利用が増えているため、高速なページはモバイルフレンドリーの観点からも重要なポイントとなります。ページスピードインサイトなどを活用し、ページスピードの改善を行ってみてください。

信頼性のあるコンテンツは検索エンジンの信頼を獲得し、ランキングに影響を与えます。正確な情報、信頼性のあるソースの引用、専門知識の提供などはユーザーにとって価値のある体験を提供できるため、多くのユーザーに評価されやすくなります。

また、その結果、他のWebサイトからの発リンクを獲得できるかもしれません。したがって、信頼性の高いコンテンツの提供は、SEO戦略において不可欠な要素となります。

監修者の存在は、SEO評価の向上においても重要な役割を果たします。適切な監修者がいれば、コンテンツの信頼性・権威性を担保できるため、検索エンジンの評価も向上します。その分野の第一人者に監修役になってもらうなど、コンテンツの信頼性・権威性を高める工夫も心がけましょう。

最後にコアアップデート対策を行わないことのリスクを2つ紹介します。

コアアップデートは、サイトのパフォーマンスを改善し、検索エンジンのアルゴリズムに適合するようにサイトを最適化するために必要な作業です。コアアップデートを行わないと、サイトのパフォーマンスが低下し、検索エンジンのアルゴリズムに適合しないため、サイトのランキングが低くなる可能性があります。

また、サイトのコンテンツが古くなってしまう可能性もあります。例えば、新しい技術や機能が導入された場合、サイトがそれの内容を記載していないと、サイトのコンテンツが古くなってしまい、検索順位が悪化する可能性があります。

CV率が下がる可能性があることもコアアップデートを行わないことによるリスクです。コアアップデートは、サイトのパフォーマンスを向上させるために必要な作業です。サイトのパフォーマンスが低下した場合、ユーザーはサイトを離れる可能性が高くなり、その結果、CV率が低下してしまうこともあります。

また、コアアップデートを行わないことにより、サイトが悪意のある攻撃にさらされる可能性があります。サイトが悪意のある攻撃を受けると、サイトがクラッシュしたり、情報が流出したりする可能性もあるでしょう。これらの問題が発生すると、ユーザーはサイトを信頼しなくなり、CV率が低下してしまう恐れがあります。

今回は、Googleのアルゴリズムと2017年2月までに起こったGoogleのアップデート一覧、そしてこれからのSEO対策についてご紹介しました。

日本語検索アップデート以降は、ウェブマスター向け公式ブログにかかれていた内容にもなりますが、コンテンツの信頼性も重要で、例えば「有名な人が監修に入っている」「信頼性があるか」という部分は見られている可能性があります。記事の信憑性についても、直近ではGoogle側で見るようになっているようです。

今後も更なるアップデートが予測されますが、現状ユーザー目線に立ったコンテンツを継続して作成することが何よりも1番重要であり、詳しく・分かりやすい・事実にもとづいたサイト作りがSEO対策に必要不可欠です。

また、コンテンツだけに固執するのではなくUI・UXといった観点から、よりユーザーにストレスなく利用されることができているかという意識を持って、デザインを制作していく必要があるかもしれません。

単にコンテンツSEOやリンクSEOといった考え方ではなく、Web戦略全体としてSEOを考えなければいけない時代になっていくでしょう。