非公開: SEO対策とは?SEOで上位表示する効果的な施策と事例

SEO対策

2023.09.26

2018.06.28

2024.03.12

「記事制作を外注/社内で依頼したけど、内容がコピペになっていないか確認するの大変だな・・・」

これはメディアを運営されている方、特に記事のディレクションを担当している方の多くが抱える悩みかと思います。

本記事ではおすすめのコピペチェックツールをご紹介しますので、それらを駆使して楽にコピーコンテンツのチェックを行いましょう。

また、こちらの資料でコンテンツの品質をチェックすることができます!SEOでは高い品質のコンテンツが求められるので、リリース前のチェックは必ず行いましょう!

こぴらんは会員登録不要・完全無料で利用できるコピーコンテンツチェックツールです。ブックマークレット機能があり、リリースした後の記事も簡単にチェックできます。

初心者にも使いやすいツールなので、コピーコンテンツチェックを初めてやるという方にもおすすめしたいです。

| 一度にチェックできる文字数 | 4,000文字以下 |

|---|---|

| チェック回数制限 | なし |

CopyContentDetectorは、会員登録不要・完全無料で利用できるコピーコンテンツチェックツールです。

株式会社ウェブサークルが運営しているツールで、WordPressのプラグインも提供しています。有料のAPIも存在するので多数のファイルを自動で処理したい人には向いているツールです。

| 一度にチェックできる文字数 | 無料プラン:4,000文字 |

|---|---|

| チェック回数制限 | なし |

Sujiko.jpは類似ページ判定のツールです。比較したい2つのURLを入力すると類似度を判定することができます。タイトル、本文、HTML類似度、canonical指定が表示されますが、全て割合しか把握することができません。他のコピペチェックツールを使用する前段階で、類似サイトを発見するために使用するのがオススメです。

| 一度にチェックできる文字数 | – |

|---|---|

| チェック回数制限 | なし |

年間6,000円(税別)で利用できる有料のコピペチェックツールです。運営会社は「サクラボ」で、アッチューマ・キジポンなども運営しています。

スピードも速く無制限で利用できますので、無料ツールに使いづらさを感じている方は検討してみてください。有料ツールということだけあってとても使いやすいです。ただし、Windowsのみとなりますのでご注意ください。

| 一度にチェックできる文字数 | なし |

|---|---|

| チェック回数制限 | なし |

以前はかなり使いやすいツールだったのですが、検索エンジンの仕様変更によりヒット件数の取得が困難になったようで、コンマで区切らないとチェックができないようになってしまいました。(入力できる文字数は全角・半角合わせて2,000文字以内、あるいは合計30項目以下です。)

ただチェック速度はかなり速いので、スピードやサイトの軽さ優先という方は利用してみてください。

| 一度にチェックできる文字数 | 全角・半角合わせて2,000文字 |

|---|---|

| チェック回数制限 | なし |

株式会社CROCOの運営するツールです。旧名は「影武者」というサービス名で、テキストの「コピペチェック」だけでなく、文章同士が似ているか否かを判断する「類似チェック」も行うことができます。

コピペチェック結果画面がシンプルなUIになっており、無料プランもあるので、是非一度コピペや類似文章をチェックしたいという方にお勧めです。

| 一度にチェックできる文字数 | なし |

|---|---|

| チェック回数制限 | 無料プランは10回まで |

plagiarismchecker.coが運営する剽窃・盗用チェックツールです。料金プランによっては最大30,000語のコピペチェックが可能です。24時間365日のサポート体制が整っている点や、テキストではなくファイルのアップロードでのコピペチェックが可能な点が利点です。

コピペチェック機能に加えて、コンテンツを1行ずつ詳細に分析しWEBサイト全体でコンテンツの重複チェックを行うなどの機能があります。より高度な分析結果と、詳細な関連情報が欲しい方は使用してみるのも良いかもしれません。

| 一度にチェックできる文字数 | プランにより1,000~30,000単語 |

|---|---|

| チェック回数制限 | プランにより月50~カスタマイズ可能 |

そもそもコピペとは、コピー&ペーストの略で、ネット上に掲載されている文章をコピーして貼り付けることを意味します。

ユーザーにとって有益な記事コンテンツを作成する場合、多くの方が「専門性(Expetise)」・「権威性(Authoritativeness)」・「信頼性(Trustworthiness)」が担保されたサイトの情報を参考にして記事を執筆すると思います。

その際、参考にしたサイトの文章をそっくりそのまま転用することはもちろんコピペとなり、SEOにおいて評価が下がる原因になります。注意しなくてはいけない点は、表現の一部を僅かに変更しただけの文章や語尾の表現を変更しただけの文章も、コピペや重複コンテンツだと判断されてしまうということです。

コピペチェックを怠ると大切なサイトの評価を下げてしまいかねないため、コピペチェックを行うことが重要です。

そもそもコピーコンテンツは、ネット上に存在する必要がありません。オリジナルコンテンツ側が残り続ければ、それを読むだけで事足りるからです。

Googleガイドラインによると、以下がコピーコンテンツに該当するとされています。

・他のサイトのコンテンツをコピーし、元のソースを引用することさえせず、独自のコンテンツや価値を加えずに転載しているサイト

・他のサイトのコンテンツをコピーし、(語句を類義語に置き換えたり自動化された手法を使用したりして)若干の修正を加えたうえで転載しているサイト

・ユーザーに対してなんらかの形で独自のメリットを提供することなく、他のサイトからのコンテンツ フィードをそのまま掲載しているサイト

・ユーザーに実質的な付加価値を提供することなく、他のサイトの動画、画像、その他のメディアなどのコンテンツを埋め込んだり編集したりしているだけのサイト

Googleは保有するデータや検索結果に出すデータを整えたいというアルゴリズムがあるので、コピーが多い文章は検索結果に出てこないケースも存在し、ペナルティの対象となります。

(参考:無断複製されたコンテンツ | 検索セントラル | Google Developers)

さらにはコピーコンテンツを掲載することでSEO上の評価が下がる可能性があります。

そのため、自然検索によるサイト流入を獲得したいと考えている方にとっては、コピーコンテンツを掲載してしまうことは必ず避けなければいけません。

場合によっては、盗用や著作権侵害に該当する可能性があるので、細心の注意を払いましょう。

今のコンテンツSEOの時流においては、コンテンツに独自性が求められるため他サイトから内容をコピーしてきても評価されるコンテンツを作ることができません。

コピーコンテンツが掲載されていることで、オウンドメディアを運営している企業にも影響が出ることが考えられます。企業のイメージや取り扱う商品に対するユーザーの信用を失い、取引や売上にも悪影響が及ぶ可能性もあります。

「独自性」を踏まえたSEOに強いコンテンツの書き方を知りたい方はこちら!

特に社外のライターに記事の作成を依頼した場合は、必ずコピーコンテンツチェックを行ったほうがいいでしょう。

記事を自社で作成するのであれば、こまめな周知、教育やルール化・仕組み化などでコピペを未然に回避することは可能かもしれません。しかし、社外のライターに作成を依頼する場合細かいコミュニケーションが取りにくいことが多いです。

ライターが何を参考にして記事を書いたのかわからないため、社外のライターに記事作成を依頼した場合にはコピーコンテンツチェックをしましょう。

そして、記事作成を社内で実施するか、外注するかに関わらず、執筆した際に参考にした全ての記事に関して元記事が特定できる情報を共有していただくようにしましょう。

記事を外注で制作する際の注意点を確認するにはこちら!

ライティングスキルを今よりもっと向上させたい人にも、コピーコンテンツチェックは効果的と言えます。ベテランのライターであっても、自分では気づかないうちに重複してしまっていることがあります。簡単にコピーコンテンツチェックできるツールもありますので、活用してみましょう。

ライティングする記事のテーマの情報が少ない場合や専門性の高い分野の記事を執筆する場合は、特定の記事からしか情報を得ることができず、重複した内容になってしまうことがあります。

このように、自分(自社)にノウハウがないような内容に対して記事を作成する際には、なおさら外部の専門性の高いライターに記事の作成を依頼するケースが多いので、コピペチェックは慎重に行いましょう。

文章を他の記事から引用する場合、著作権の観点から中途半端に修正や削除をしてはいけません。

引用をするときは、カギ括弧などをつけ引用部分を明確にすることや、引用部分とそれ以外の部分の主従関係が明確になるに引用しましょう。

【「引用」】(第 32 条第 1 項)

1.すでに公表されている著作物であること

2.「公正な慣行」に合致すること(例えば、引用を行う「必然性」があることや、言語の著

作物についてはカギ括弧などにより「引用部分」が明確になっていること)

3.報道、批評、研究などの引用の目的上「正当な範囲内」であること(例えば、引用部分と

それ以外の部分の「主従関係」が明確であることや、引用される分量が必要最小限度の範

囲内であること、本文が引用文より高い存在価値を持つこと)

4.「出所の明示」が必要(複製以外はその慣行があるとき)

コピペが行われているかどうかを確認するには、専用のツールを使用することがおすすめです。本見出しでどのツールを使うかを選ぶ際のポイントをお伝えし、次段落にて様々なツールをご紹介いたします。

ただし、コピーコンテンツチェックツールは、あくまでひとつのチェック項目にすぎません。多少のリライトをして、クライアントにバレないように小細工しているライターも中には存在するのが事実です。そのため、

を目視でも確認しましょう。

コピペチェックツールの中には無料版と有料版があります。ツールの導入に際して、費用という面にどうしても目がいきがちですが、チェック可能な文章量も確認しておく必要があります。自社でチェックしたいテキストの内容や文章量などと照らし合わせながら、一番自社にとって費用対効果の高いツールを選定しましょう。

加えて、コピーコンテンツチェックツールはGoogleのAPIを利用しているため、エラーが出ることもあります。その際は、他のツールの利用を検討するもしくはエラーが起こりづらい有料のツールを検討するようにしましょう。

無料のコピペチェックツールの多くは、同時にチェックできる文字数に制限があります。文字数の多い記事を作成することがある際は、せっかくコピペチェックツールを導入しても全ての文字をチェックするのに、何回かに分けてチェックする必要がでてくる場合があります。

コピペチェックを正確に実施し、かつ工数を削減するために導入しているはずが、すべての文章を網羅できなければ2度手間になってしまいます。そのため、コピペチェックツールの導入前にそのツールでチェック可能な文字数を把握しておきましょう。

オウンドメディアの運営や記事のディレクションを担当する方は、日常的にコピペチェックツールを使用することでしょう。そのため、ツールを使う際に使いやすさ・見やすさ(UX・UI)という点でストレスがないかどうかは非常に重要です。

文章を毎回所定の欄に貼り付けるタイプなのか、ドキュメントやファイル形式でアップロードしてチェックすることが可能かなど、日常的にストレスがかからないツールかどうかは検討すべきでしょう。

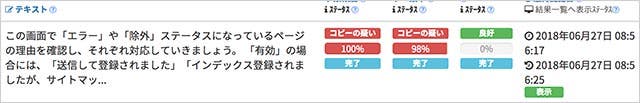

コピペチェックツールを使うことで、コピーコンテンツが発覚した場合、多くのツールではこのような結果が表示されます。

対象のサイトも表示してくれるので、そのサイトでコピーとして判断された文章を探します。もしその文章と似ている箇所が多かったら、コピーコンテンツと判断して間違いないでしょう。

自社のリリース前の記事においてコピペが発覚した場合には、すぐに記事内の表現を見直しましょう。リリース後の記事に関しては、最悪の場合著作権侵害や盗作として訴えられる場合もあるので、リリース前のコピペチェックを徹底するようにしましょう。

コンテンツSEOでは、コピーコンテンツチェックはユーザによって有益なコンテンツを提供するための必須業務のひとつです。

日々膨大な数の記事をアップロードしなくてはいけないオウンドメディアの運営者や記事のディレクション担当者にとっては、非常に工数のかかる大変な作業かもしれません。

ただ、ここで手を抜いてしまうと後からの修正の方がより大変になります。成果を出すために必要な作業と理解して、こまめにコピペチェックを行いましょう。

そして、コピペチェックにかかる工数をコピペチェックツールなどを使って徐々に効率化することで、コンテンツの質を高めていきましょう!

弊社でも、記事コンテンツのクオリティに関して簡単にチェックできる「コンテンツライティングチェックシート」を提供させていただいております。コピペチェックツールと併用していただくことで、質の高いコンテンツかどうかをより正確に確認することができるので、是非お問い合わせください!

■株式会社PLAN-Bについて

SEO対策やインターネット広告運用などデジタルマーケティング全般を支援しています。マーケティングパートナーとして、お客様の課題や目標に合わせた最適な施策をご提案し、「ビジネスの拡大」に貢献します。

■SEOサービスについて

①SEOコンサルティング

5,200社を超える支援実績に基づき、単なるSEO会社ではなく、SEOに強いマーケティングカンパニーとして、お客様の事業貢献に向き合います。

②SEOツール「SEARCH WRITE」

「SEARCH WRITE」は、知識を問わず使いやすいSEOツールです。SEOで必要な分析から施策実行・成果振り返りまでが簡単に行える設計になっています。