インスタグラムのQRコード(ネームタグ)の表示・加工方法から、スキャン・シェア方法まで解説します

インフルエンサーマーケティング

2022.12.23

2017.03.30

2023.09.15

WEBマーケティングを実施する上で、重要な指標の1つにCPAという指標があります。WEBマーケティングに携わる方なら既にご存知の方も多いかもしれませんが、

「なんとなく理解した気になっている」

「実際に目標CPAを設定するとなると方法がよく分からない」

という方も少なくないのではないでしょうか。

この記事ではそもそも「CPAとは何か」から「業界別の目標CPAの設定方法」まで詳しく解説していきます。

CPAとは、英語で「Cost Per Action」の略であり、これを日本語に直すと「顧客獲得単価」となります。

これは、1件の成果や顧客を獲得するためにどの程度の広告費用がかかったのかを表す指標(KPI)であり、Web広告の費用対効果を表す重要な指標です。

広告運用の効率を判断する際には、CPAの値が低いほど効率的に運用できていると考えます。

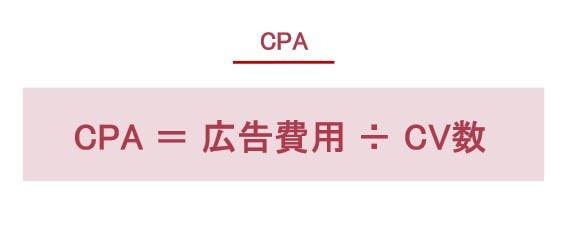

CPAは「コスト÷コンバージョン数」という式で計算されます。

ここでいう「コスト」とは広告にかけた費用のことを指し、一方「コンバージョン数」とは獲得した成果の数を指します。

これらの成果とは、商品購入、会員登録、商品への問い合わせなどを指します。

CPA(Cost Per Action)は、広告1回の成果に対するコストを示す指標です。この指標が重要視される理由は、広告効果の測定と最適化に直結するからです。具体的には、CPAを把握することで、広告予算の効率的な配分が可能となります。

また、成果が出やすい広告チャネルの特定や、広告クリエイティブの改善方針の立案も容易になります。さらに、企業の利益と直結するため、経営判断にも役立つデータとなるのです。

CPAの計算式は下記の通りになります。

例えば100万円の広告を出稿し、商品が100件売れたとします。この場合下記のような計算で、今回のCPAは1万円という結果になります。

式)100万円÷100件=CPA1万円

また、CPAは低ければ低いほど、費用対効果が高い結果になります。

例えば100万円の予算があり、CPA1万円と1千円の場合を比較すると、売れた商品の個数は全く異なる 結果になります。

このようにCPAは広告の費用対効果を図ることができるため、広告の成果を判断する際に重要な指標になります。

リスティング広告の費用対効果については、下記記事をご覧ください。

CPAの設定には商品の原価や広告費だけでなく、人件費などのコストも考慮する必要があります。また、CPAの目標値は利益が出るような値に設定することが重要です。

限界CPAという概念もあり、これは1件の成果を得るためにかけられる費用の上限額を指します。限界CPAは「売り上げ単価-原価-経費」の計算式で求められます。

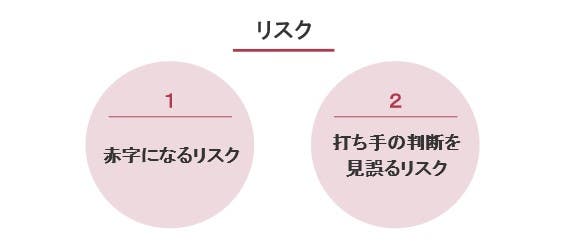

具体的な計算方法を解説する前に、適切な目標CPAを設定することの重要性を説明します。

適切な目標CPA設定をしないことによるリスクは下記2つになります。

目標CPAを適切に設定しないと赤字になるリスクがあります。

先述した通り、CPAは1CVを獲得するためにかかった広告費用を指します。そのため適当に目標CPAを定めてしまうと、利益以上の広告費用がかかり赤字になっていても、気が付けないという状況に陥ります。

下記コップの例で見ていきましょう

例)コップA

値段:1,500円

原価:1,000円

利益:1,500円‐1,000円=500円

CPA:2,000円

このコップAは広告出稿せずに、1個売れると利益が500円出ます。

ただ、広告を出稿し、CPAが2,000円、つまり1つのコップを売るために広告費用が2,000円かかってしまうとなると、下記の通りコップ1つあたり 1,500円の赤字になってしまいます。

利益500円‐CPA2,000円=‐1,500円

このように、適切に目標CPAを設定し、管理しないと赤字になっていても気が付けないというリスクがあります。

なんとなく目標CPAを設定してしまうと、打ち手の判断を見誤るリスクがあります。

希望的観測でなんとなく低い目標CPAを設定しても、実際のCPAの改善には限界があります。

業界の平均値で見ると効率よくCVが獲得できているのに、目標CPAが低すぎるといつまでたっても目標に到達できないという結果になります。

このような状況であれば本来は効率が良いので、WEB広告の予算を増額し、事業を拡大していく方針をとれるはずですが、効率が悪いと勘違いしているためいつまでも効率改善の方向の施策しか打てない状況になります。

例えば下記条件で広告運用をしている企業があるとします。

現状のCPA:4,000円

目標CPA:2,000円

許容CPA(赤字ライン):6,000円

業界平均CPA:4,500円

現状のCPAは4,000円と、業界の平均より良いCPAでCV獲得できているため、本来であれば目標CPAを4,000円に修正し、広告予算をより投下し、売上拡大を目指す施策を打つべきになります。

しかしなんとなく設定した目標CPA2,000円をずっと目標にしていると、いつまで経ってもCPAを改善する施策しか打てないという状況になります。

このように目標CPAを適切に設定することで、現状の効率が良いのか悪いのかを正しく判断できるようになり、次の施策の精度を高めることができるようになります。

ここまでで目標CPAを適切に設定する重要性は理解できたと思います。ここからはこれ以上CPAが高くなると赤字になってしまうラインでもある、許容CPAの計算方法を業種別に解説していきます。

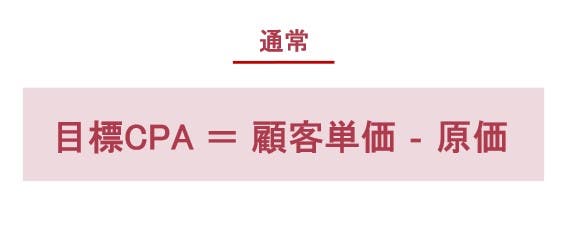

まずは一般的な目標CPA(許容CPA)の計算方法です。

リピート購入やサブスク以外の通常のECサイト等であれば、下記計算式で目標CPAを設定することができます。

※実際は原価の他に人件費等も考慮する必要があります。

この一般的な計算方法の場合基本的には広告費が原価を上回らなければ赤字になることはありません。

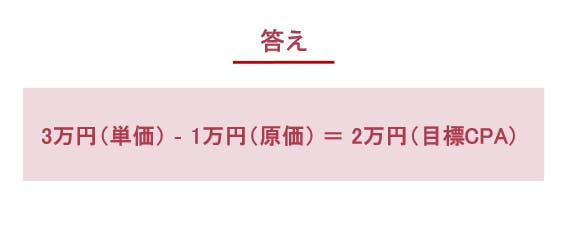

例えば下記条件の布団販売サイトがあるとします。

布団1枚:3万円

原価:1万円

この場合の目標CPA(許容CPA)は下記の計算になります。

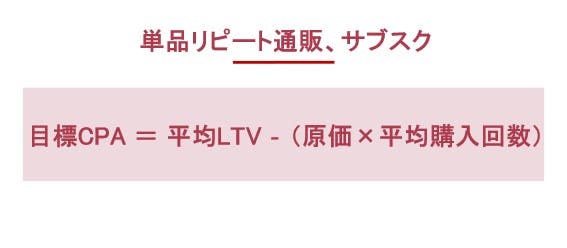

単品リピート通販やサブスクの場合、通常と違いLTV(Life Time Value)を考慮する必要が出てきます。

このビジネスモデルの場合、目標CPA(許容CPA)の計算式は下記の通りになります。

こちらも具体例で見ていきましょう。

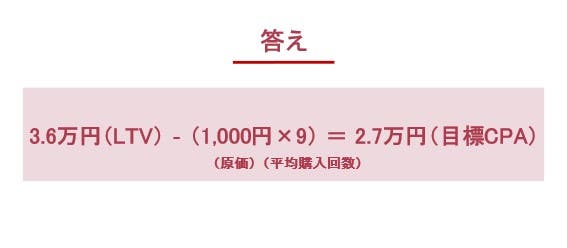

下記条件の定期購入の健康食品商材があるとします。

商品原価:1,000円

平均LTV:36,000円

平均購入回数:9回

この場合の目標CPA(許容CPA)は下記の計算になります。

このタイプのビジネスモデルは、ユーザーに定期購入をしてもらう前提で計算する必要があるので、1ユーザーが平均何回購入しているのか、合計何円を使用しているのかのデータを事前に準備する必要があります。

LTVを正値で出した上で、目標CPA(許容CPA)を計算していきましょう。

単品リピート通販における、新規獲得~LTV向上の成功方法については下記記事をご覧ください。

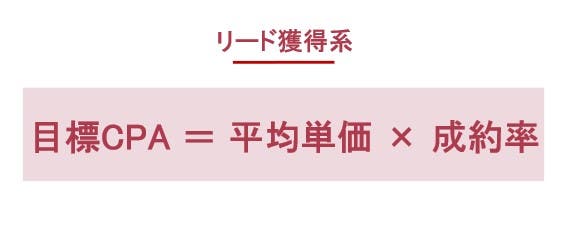

資料請求や説明会予約などのリード獲得をCVポイントにおいている業種は、CVしてから成約する確率を考慮する必要があります。

このビジネスモデルの場合、目標CPA(許容CPA)の計算式は下記の通りになります。

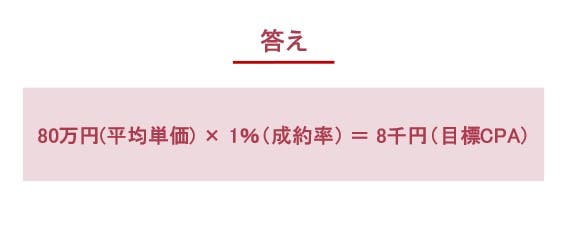

こちらも具体例で見ていきましょう。

下記条件のプログラミングスクールがあるとします。

CVポイント:説明会予約

CVから成約する割合:1%

授業料:80万円

この場合の目標CPA(許容CPA)は下記の計算になります。

このビジネスモデルで重視するのは、「成約率」です。

このプログラミングスクールでは、CVポイントである「説明会予約」をした人の中から、何%の人が実際にスクールに入学するのかという割合が「成約率」に当たります。この成約率を加味して、目標CPAを決定していきましょう。

CPO(Cost Per Order)とは、一つの注文を獲得するために必要な広告費のことを指します。これに対して、CPR(Cost Per Revenue)は一定の収益を得るための広告費を指します。

つまりCPOは「獲得した注文数」に対する指標で、CPRは「得られた収益」に対する指標となります。

CPAの設定はビジネスモデルや成果目標によって変わります。通常の販売ビジネスであれば、想定する売上に対する利益率から広告費用を逆算します。

例えば利益率が30%で商品の売上が1万円の場合、3000円が利益です。広告による顧客獲得コストがこの3000円を超えない範囲であれば、収益を出すことが可能となります。

したがって、この場合のCPAは3000円以下と設定します。

ライフタイムバリュー(LTV)を用いたCPAの目標設定は、継続的なビジネス成長を見据えるうえで重要です。

特に継続的な利益を生むビジネスモデル(例:サブスクリプション)では、単一の取引だけでなく顧客一人当たりの全体的な利益(LTV)を考慮する必要があります。

顧客がもたらす総利益を把握し、その範囲内でCPAを設定することで、長期的な収益確保とビジネス成長が可能です。

CPOについて

CPO(Cost Per Order)は、1回の注文にかかる広告費用を示す指標です。CPAと似ていますが、CPOは具体的な購買行動に焦点を当てています。この指標を用いることで、商品の購買促進効果を正確に測定できます。

CPRについて

CPR(Cost Per Registration)は、1回の登録にかかる広告費用を示す指標です。会員登録やメール登録など、特定の登録行動に対する効果を測定する際に使用されます。CPRを低く抑える戦略は、顧客基盤の拡大に直結します。

各指標の違いと使用シーン

CPA、CPO、CPRは、それぞれ異なる行動に対するコストを測定します。CPAは広告全体の成果、CPOは購買行動、CPRは登録行動に焦点を当てます。適切な指標を選ぶことで、目的に応じた広告効果の分析が可能となります。例えば、商品販売を目的とする場合はCPO、会員獲得を目的とする場合はCPRを用いると効果的です。

これらの指標は、広告運用のプロフェッショナルにとって欠かせないツールです。戦略の立案や効果測定に活用することで、広告のパフォーマンス向上に貢献します。最新の市場動向や業界データを参考にしながら、適切な指標を選定し、効果的な広告運用を目指しましょう。

ここまで一通り解説しましたが、改めて一番重要なことは正しく目標CPA(許容CPA)を設定することです。

業種やビジネスモデルによって計算方法が違ってくるので、自社のビジネスモデルと照らし合わせて、実際に計算してみてください。

また許容CPAを計算することは勿論大切ですが、実際にどれくらいのCPAまで改善できそうなのかという基準を知っておくことも重要になります。

その基準は計算で算出することは不可能なので、結論広告代理店に相談することをおすすめします。広告代理店であれば、様々な業界のクライアントを支援しているので、業界の基準や、競合他社の基準を知っているケースが多くあります。

弊社も様々な業界のクライアント様を支援しているので、是非ご相談頂ければ幸いです。