インスタグラムのQRコード(ネームタグ)の表示・加工方法から、スキャン・シェア方法まで解説します

インフルエンサーマーケティング

2022.12.23

2018.11.07

2022.12.23

ピギーバックという言葉を聞いたことがあるでしょうか?

アドテクツールの企業、広告代理店、Webマーケティングの担当者であるならば、この言葉は知っていないと少し恥ずかしいかもしれません。今まで聞いたことがなかったという方はぜひこの記事を読んでください。

なぜなら、実はみなさんが使っているツールや当然知っているはずの仕組みの多くにはピギーバックが使われているからです。どうやってこの仕組みが成り立っているのかをきちんと理解していると、アドテクに関する理解はより深まるでしょう。

具体例を交えながら、実は多くの場所で使われているピギーバックという技術について解説していきます。

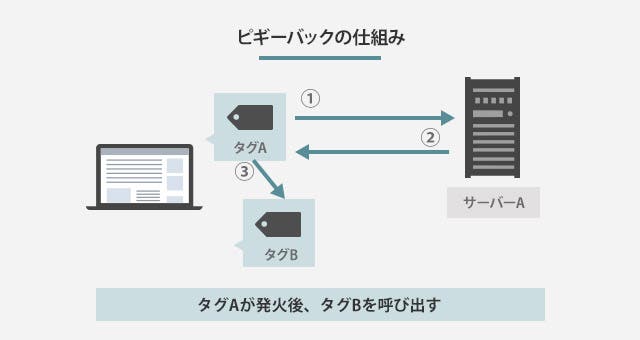

ピギーバック(piggy back)は「おんぶ」や「肩車」、「便乗」といった意味の単語です。その言葉のとおり、アドテクにおけるピギーバックとは、サイトに埋め込まれたあるタグが呼び出され、動作する(基本的にはタグが発火するという表現をします)ときに他のタグも呼び出す技術のことです。

ピギーバックを行うことで単純に他のタグを発火させるだけでなく、ひとつ目のタグが発火した後にサーバーから返ってきたデータを他のタグに渡すことができるようになります。

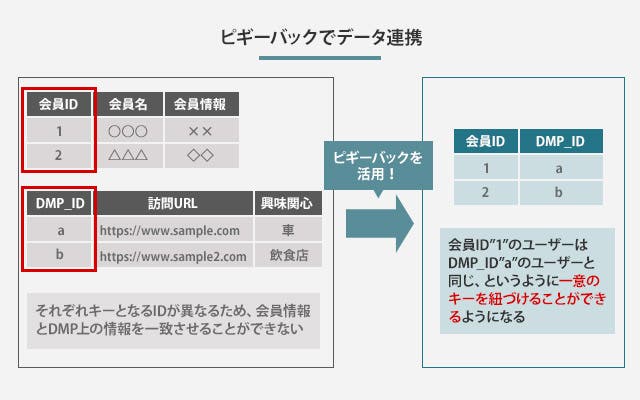

ピギーバックによって、データマッピングを行うことが可能になっています。データマッピングとは自社のデータと他社のデータの一意のキーを一致させることを指します。自社のデータと他社のデータを連携させるときには、このデータマッピングを必ず行わなければなりません。

データマッピングについていまいちイメージがつかめないかもしれないので、データがどのように保持されているかを簡単に説明し、データマッピングの重要性、どのようにしてピギーバックでデータマッピングを行うのかお伝えしたいと思います。

データベース上でデータはテーブルの形で保持されています。その中で各データは一意のIDのようなものを割り当てられ管理されています。

例として、ここではECサイトの会員データを例にして説明したいと思います。

会員番号をキーにして顧客情報が管理されています。各会員がWeb上でどのような行動を取っているかを知りたくなり、パブリックDMPとのデータ連携を考えたとします。

そのとき、どうやってパブリックDMP上でトラッキングできているユーザーと自社の会員が一致していることを判断すればいいのでしょうか?パブリックDMP側では独自の一意のキーを割り振っていますが、どのキーを持っているユーザーが自社のどの会員なのかを知らなければなりません。

そのためにデータマッピングが必要なのです。

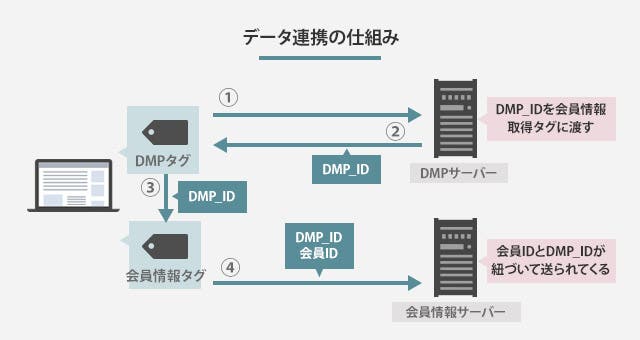

もしこのデータを一致しようと思ったときはパブリックDMPのタグを会員ページに入れておき、自社のタグをピギーバックすることでパブリックDMPのIDを自社のタグに送り、Cookieをもとに会員データとパブリックDMPのデータを連携することが可能になります。

ピギーバック以外にもデータを連携する方法はありますが、本記事の内容と少しずれるため、別の記事で詳しくご説明しようと思います。

では、この仕組みが実際にアドテクのどこに使われているのかを解説していきながらさらにイメージを明確にしていきましょう。

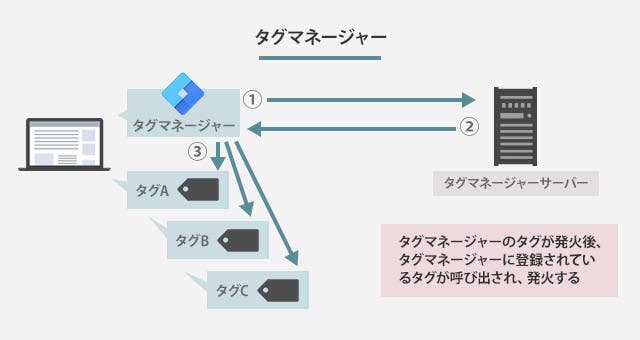

GoogleやYahooが提供しているタグマネージャーではピギーバックが使われています。タグマネージャーを使用することで、サイトのソースを直接いじることなく、タグを入れ込むことができるようになります。

そのため、おそらく広告配信を行っている企業、広告運用をしている代理店では高い確率でタグマネージャーを使用して、リマーケティングタグやコンバージョンタグを入れているのではないでしょうか。

ひとつのタグを入れるだけで複数のタグを使用することができるのは上記で説明したようにピギーバックで、複数のタグを発火させているからです。

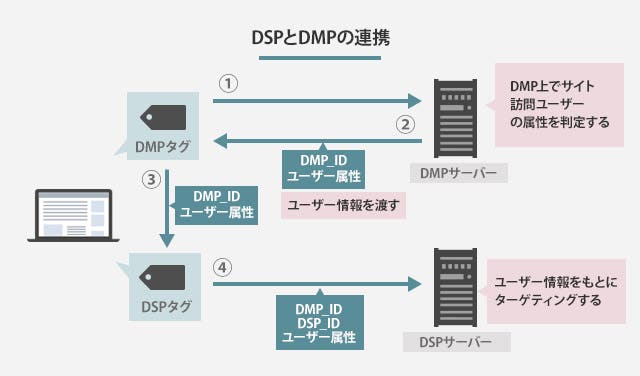

DSPでのターゲティングの仕組みにピギーバックは活用されています。最近DSP各社がパブリックDMPや企業のDMPと連携をし、ターゲティングを強化していますが、それを可能としている技術のひとつがピギーバックです。

ピギーバックすることで後に発火するタグにデータを渡すことができることを活かし、DMPで各ユーザーに振られている属性をDSPのタグが取得することで、各ユーザーを属性ごとにターゲティングすることができているのです。

DSPとDMPと同様に、MAツールなど各種データを活用した施策系ツールではピギーバックによってユーザーの行動履歴や属性などをDMPから取得しています。

そのため、ソースコード上ではタグはそこまで入っていないのに、Cookieを見てみるといろんなところからCookieが発行されているということもあります。

普段みなさんが使っているツールに使われているピギーバックという技術について理解できたでしょうか。

今後自社のデータを他社のデータと連携させるときや、ツールを連携するときなどにピギーバックという言葉が出てくるかもしれません。そのとき会話についていけるよう、しっかりと理解しておきましょう。