インスタグラムのQRコード(ネームタグ)の表示・加工方法から、スキャン・シェア方法まで解説します

インフルエンサーマーケティング

2022.12.23

2021.12.02

2024.03.07

パフォーマンス最大化キャンペーンは2020年10月に発表され、2021年11月に正式にローンチされました。

記事後半には事例も掲載しておりますので、ぜひ最後までご一読ください!

パフォーマンス最大化キャンペーンは、通称P-MAXと呼ばれます。

近年、AIによる自動化のアップデートを連発してきたGoogleですが、パフォーマンス最大化キャンペーンはその集大成と位置付けされています。

以下では、そのメリット、デメリット、設定方法、活用方法、ポイント・注意点、そして事例について説明します。

ここからは、気になるパフォーマンス最大化キャンペーンのメリットについて見ていきます。

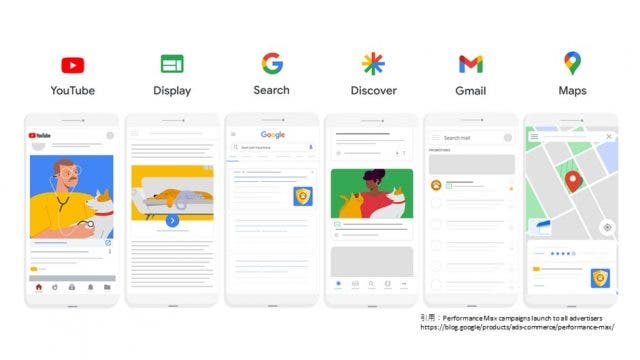

パフォーマンス最大化キャンペーンのメリットの1つは、「ひとつのキャンペーンからあらゆるGoogle広告の広告枠を対象に広告を配信できる」点にあります。

これは、複数の広告スペースを独立して設定する必要がなく、広告の管理が簡便になります。また、異なる広告スペースでの広告効果を比較しやすくなります。

具体的には、YouTube、ディスプレイ、検索、ディスカバー、Gmail、マップなどの Google のすべての広告枠に対して、ひとつのキャンペーンから配信することができます。

上記の配信先に対して広告を出すには、これまでだとそれぞれキャンペーンを別に作成する必要がありました。そのため限られた予算で実施する場合は、予算管理などの調整がどうしても煩雑になりやすく、かつ時間も多くかかりました。

その点パフォーマンス最大化キャンペーンでは、予算内で最適な配信面の組み合わせを機械学習で最適なものにコントロールしてくれるので、運用者の工数をぐっと抑えられるようになりました。

もう一つのメリットが、機械学習を使って広告効果を最大化させることができる点です。

パフォーマンス最大化キャンペーンは機械学習を活用し、広告の最適化と自動化を実現します。機械学習アルゴリズムはデータを解析し、広告の配信や入札をリアルタイムで最適化します。これにより、広告のパフォーマンスを向上させるのに役立ちます。

Google広告をはじめとする、広告媒体の機械学習を支えているのは蓄積される「データのバリエーション」と「データ量」です。

Googleはこれまで、各キャンペーン内のレスポンシブ検索広告やレスポンスディスプレイ広告などで「アセットを複数いれて、その組み合わせで累乗的に広告クリエイティブのパターンを増やしてデータのバリエーションを増やす」ことを行ってきました。

しかし、別々の配信面に配信するためにはキャンペーンを分割する必要があり、1キャンペーンあたりのデータ量が分散されてしまうことがよくありました。

パフォーマンス最大化キャンペーンでは一つのキャンペーンで共通のアセットを利用し複数の配信面への配信を実現したため、バリエーションを増やしながらデータを一つの場所に貯めることができるようになりました。

そのため、従来よりも機械学習を促進することができ、広告の成果が出る可能性が高まります。

パフォーマンス最大化キャンペーンに配信することで、これまでターゲットとしていなかった新たなユーザー層へ配信を広げられる可能性が高まります。

広告のターゲティングを広範囲に設定できるため、多くのユーザーにアプローチできます。特定の地域や言語に制限せず、幅広いオーディエンスにリーチできるのが利点です。

従来のスマートショッピングキャンペーンには無かった、DiscoverやGoogleMapsにも配信することができるため、これまでリーチできていなかった「コンバージョン率の高いユーザー層」を新たに獲得することができます。

一方で私が感じるデメリットもいくつかご紹介します。

パフォーマンス最大化キャンペーンには以下のデメリットも考慮すべきです。

一方で、パフォーマンス最大化キャンペーンは自動化が強化されているため、広告のコントロールが難しい場合があります。細かい調整やカスタマイズが必要な場合には、他のキャンペーンタイプを検討する必要があります。

これまでの自動化プロダクトがいわばオートマ運転の車だったのに対して、パフォーマンス最大化キャンペーンは自動運転の車と言えます。

近頃は運用調整のレバーが昔に比べて少なくなりましたが、それでもキャンペーンや広告グループを分けたり、ターゲティングを組み合わせたりすることである程度自分のコントロール下に置くことができました。この点、パフォーマンス最大化キャンペーンは手を加えることができるレバーが、大きくは予算とクリエイティブくらいなので基本的には動きを見守るということしかできません。

上でお伝えした内容ともやや重複しますが、パフォーマンス最大化キャンペーンではクリエイティブ別のデータや、どのターゲティングで成果が出ているのかなど細かくレポートを確認することができません。もっとも、確認できたとて調整のしようがないので意味がないと言えばそうなのですが、運用担当としては気になってしまいますよね。

詳細なデータを必要とする場合、他の広告設定と組み合わせて使用することが考慮されます。

パフォーマンス最大化キャンペーンは、その自動化性から、第三者に広告運用の詳細を報告しにくい場合があります。報告が必要な場合、注意が必要です。

特に代理店の場合であれば、広告主に事前に理解を得ておかないと「パフォーマンス最大化キャンペーンの獲得単価が検索広告の5倍でした。でも原因の探りようがありません」みたいなことも起こりえます。というように、動きのわからないプロダクトであるからこそ目的や検証期間を明確にしておかないと、報告の際に困ることになります。

パフォーマンス最大化キャンペーンの設定には以下のステップがあります。

これらのステップを丁寧に設定することで、キャンペーンの成功に近づけます。

下記のキャンペーン目標で、パフォーマンス最大化キャンペーンを適用することができます。

特に指定が無い場合は、最後の「目標を設定せずにキャンペーンを作成する」を選択しても、パフォーマンス最大化キャンペーンは選択できます。

目標に合わせて適切なキャンペーンタイプを選択し、成功の尺度を定めましょう。

次に、使用するコンバージョン目標を設定します。コンバージョンはキャンペーンの成功を測る重要な要素です。

計測に含めたくないコンバージョンがある場合、この時点で対象のコンバージョン目標を削除します。

次に、キャンペーンタイプをパフォーマンスの最大化(P-MAX)に選択します。

最後に、キャンペーン名を指定して、右下の「続行」ボタンを押します。

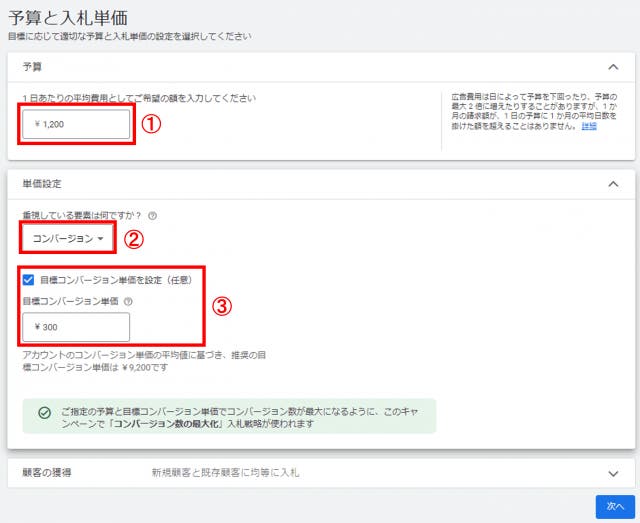

続いて、予算と入札単価の画面に移ります。

予算と入札単価を適切に設定することで、キャンペーンの効率性を向上させます。広告予算を管理し、競合他社との入札競争に適切に対応します。

キャンペーンの1日あたりの費用と目標コンバージョン単価の設定を行います。

①1日あたりの平均費用を設定します。

②「コンバージョン」もしくは「コンバージョン値」のどちらを重視するかを選択します。ここでは、ビジネスに適したほうを選択します。

③チェックを入れた場合、目標コンバージョン単価として設定されます。

チェックを入れた場合と入れなかった場合の違いは下記になります。

| 目標コンバージョン単価の設定にチェックする | 設定した目標の中でコンバージョン数が最大化するように機械学習が働く。 |

|---|---|

| 目標コンバージョン単価の設定にチェックしない | 設定した予算の中でコンバージョン数が最大化するように機械学習が働く。 |

続いて、配信地域と言語を設定します。

広告の配信地域と言語設定を正確に設定し、ターゲットオーディエンスに合わせた広告を提供します。地域や言語によって広告の効果が異なることがあるため、注意が必要です。

国内に向けた配信であれば、地域は「日本」を選択し、言語は「日本語」を選択します。

エリアの指定がある場合は「別の地域を入力する」から、特定の地域を選択していきます。

広告をクリックしたユーザーを適切な最終ページに誘導するために、URLを正確に設定します。ユーザーエクスペリエンスの向上に寄与します。

デフォルトでは「最終ページURLの拡張」がオンになっておりますが、

こちらをオンにしたままの場合、Googleがコンバージョンの可能性が高いと見込んだ同一ドメインの別ページが広告の遷移先になることがあります。

例えば同一ドメイン内で異なるサービスを掲載している場合は、配信意図とそぐわないページに遷移をしてしまう可能性があるため、特に注意が必要です。

配信をしたくないページについては、「URLの除外」から除外設定をすることができます。

下記2通りの除外設定が可能です。

2の設定方法を活用すれば、ドメイン内の関係ないページをまとめて除外することができます。

例えば、サブドメインで別サービスを提供している場合、そのサイトが含む文字列を入力しておくことで、まとめて除外をすることができます。

広告のアセットグループへの入稿をスムーズに行い、広告素材を効果的に管理します。正確なアセットの提供が広告の品質に影響します。

パフォーマンス最大化キャンペーンの各広告枠用の広告クリエイティブを入稿していきます。

パフォーマンス最大化キャンペーンを活用するには、下記のアセットを入稿する必要があります。

| 項目 | 上限数 | 規定 |

| 画像 | 15 | 正方形(1:1) └推奨:1200×1200 └最小:300×300 横長(1.91:1) └推奨:1200 x 628 └最小:600 x 314 |

|---|---|---|

| 動画 | 5 | 10 秒以上の動画 |

| ロゴ | 5 | スクエアロゴ 横向きロゴ |

| 動画 | 5 | 10秒以上の長さ 他のクリエイティブから自動的に生成されることがあります。 |

| 広告見出し | 5 | 半角30文字(全角15文字) |

| 長い広告見出し | 5 | 半角90文字(全角45文字) |

| 説明文 | 4 | 半角60文字(全角30文字)までのテキスト最低1つ 半角90文字(全角45文字)までのテキスト最大4つ |

| 会社名 | 1 | 半角25文字(全角12文字) |

機械学習を促進させ、広告の成果を最大化させるため、できるだけ上限までアセットを追加することを推奨されています。

また、「その他のアセットタイプ」から検索表示オプションも同時に作成をしてしまいましょう。

以上でパフォーマンス最大化キャンペーンのキャンペーン作成は完了となります。

繰り返しになりますが、広告テキストや画像などのアセットは、できるだけ多くかつバリエーション豊かに入稿しておくことで、機械学習の精度が上がります。

各アセットを用意するのも一苦労ですが、できるだけ上限まで入稿をするようにしましょう。

パフォーマンス最大化キャンペーンは、時間の無い運用担当者にオススメのキャンペーンになります。

例えば、顕在層向けの刈り取りを目的にした施策と、潜在層向けの認知施策を同時に行う場合、チャネルやキャンペーンごとに細かな運用調整を行う必要があります。

パフォーマンス最大化キャンペーンは調整・確認できる指標が少ない反面、配信のチャネルごとに調整を加える必要がないため、通常業務に追われて細かく運用調整をする時間が無い運用担当者におすすめの機能です。

パフォーマンス最大化キャンペーンの活用方法は以下の通りです。

想像通り、最初のころは配信が安定しません。自動化が安定するまで、初期の配信が不安定であることを覚悟しましょう。

ここからはパフォーマンス最大化キャンペーンが出来た背景を見ながら、今後Googleをはじめとする運用型広告がどういう方向性に向かうのかを少し考えてみます。

まずは自動化プロダクトの成熟度と、なぜ今が適切なタイミングだったのかを説明します。

スマート自動入札以降、急激に加速した感のある自動化ですが、

A. レスポンシブ〇〇に代表されるような広告クリエイティブを累乗で増やす系

B. スマートディスプレイキャンペーンや動画アクションキャンペーンのような、配信先を横断する系

これらの検索やディスプレイキャンペーンでローンチし、そしてテストを重ねてきた結果、AxBで最大のパフォーマンスを出せることが自信から確信に変わったのではないでしょうか。

GoogleのCEOであるSundar Pichai サンダー・ピチャイ氏はGoogleの目指す世界観を聞かれ、

“AIによって全ての人の働き方を劇的に変えられると私たちは信じています”

と答えています。

最近のGoogle広告に関わるセミナーやアップデート情報を見ていると、広告運用者をかつての大量入稿や複雑な入札単価調整や毎月のレポート作成業務と言った作業を脱却させ、より広義のマーケティングというレイヤーに引き上げようとしてくれているように思います。

インターネット広告市場は今もなお成長を続け、多くの企業が「DX化」を掲げてデジタルシフトに積極的にチャレンジするようになりました。それでもなお、Google広告をはじめとする広告をまだ一度も行ったことがないという企業は多く存在します。

日本でもネット広告の利用率には地方と東京には約4倍の差があるとも言われ、まだまだデジタルマーケティングの恩恵を受けられていない企業が多くいることがわかります。

ひと昔前までの運用型広告は、複雑な仕様と入稿できたとしてもその後の運用の工数が莫大ということもしばしばあり、簡単に取り組めるものではありませんでした。Googleはこうした企業に対しても、AIや自動化を活用しながら簡単でありながら最大のパフォーマンスが出せる世界を目指しているのではないでしょうか。

機会学習に任せるので、運用担当者の運用レバーが少なく、悪化、良化の原因がわかりづらく、且つその対策を講じにくい特徴があります。

今あるキャンペーンを削除して入れ替えるのではなく、既存のキャンペーンで獲得できているコンバージョン数を底上げする目的で補助的な役割のもと併用していくことがおすすめです。

機会学習を促進させ、広告の成果を最大化するには最低でも10件/日のコンバージョン数を確保する必要があります。

また、ニッチな分野でサービス展開をしているBtoB企業の場合、推奨のコンバージョン数の獲得は難しいことも多いかと思います。

その場合は例えば購入前の情報入力フォームをマイクロコンバージョンに設定し、コンバージョンデータを増やすのもおすすめです。

APIでデータを取得するタイプのレポートツールなどを利用している代理店の方々は超絶要注意です。

利用しているレポートツールがパフォーマン最大化キャンペーンをAPIで取得できているのかは必ず確認してください。パフォーマンス最大化キャンペーンが入ってないことを忘れてしまうと、あわや予算超過の大惨事になってしまうのでくれぐれもご注意ください。

機械学習でパフォーマンスを合わせにいく仕様上、「拡張→絞り込み」というAIの動きがもろに広告費で見て取れます。予算管理にはこれまでのキャンペーン以上に気を遣うことをおすすめします。

ここからはパフォーマンス最大化キャンペーンの実績をご紹介します。

該当のアカウントでは、DSAを含む検索広告、リマーゲティング広告を実施していました。おもには検索広告をメインに獲得が進むタイプのアカウントでしたが、運用を数年続けて獲得件数がなかなか伸びず、次の新たな施策を探していました。

パフォーマンス最大化キャンペーンを開始するにあたって、特段準備したものはありませんでした。基本的には検索広告、ディスプレイ広告で使っていたアセットをそのまま利用しました。

広告見出し:5本

長い広告見出し:3本

説明文:3本

画像:横長と正方形それぞれ5本

予算;全体予算に対して約20%

目標コンバージョン単価:設定あり(検索広告とほぼ同等)

驚くことに(?)配信初月からしっかりコンバージョンが獲得できました。あまりの設定項目の少なさに、期待と不安が入り混じった状態でスタートしましたが、これには驚きました。

2か目は一度配信を拡げる意図だったのでしょうか?表示回数がグッと増加したのとともに獲得率が下がり獲得単価が上がってしまっておりますが、3か月目で見事に戻してきております。

また、3ヵ月目は2か月目よりもさらに表示回数が増えており、獲得率を調整しつつも新たな配信余地を模索していたことが推測できます。

4か月目は獲得単価が上がってしまってはいるものの、設定した目標には収まっており、なおかつ獲得件数は過去最大でした。

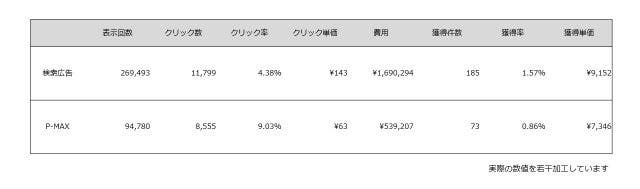

運用開始後4か月目の検索広告とパフォーマンス最大化キャンペーンの比較です。設定している予算が違うため、獲得件数に差こそあれ獲得単価はパフォーマンス最大化キャンペーンの方が安くなっています。

獲得率は検索広告に劣るもののクリック単価が約半分ほど安く、これはあらゆる配信面やアセットを活用するキャンペーンの特徴を持つからこそ得られた結果ではないでしょうか。

最後に、パフォーマンス最大化キャンペーンの設定方法のポイントを紹介します。

冒頭にもお伝えした通り、この手の自動化プロダクトは「バリエーション」x「データ量」で機械学習の精度を最大化します。そのため、広告テキストや画像などのアセットは、できるだけ多くかつバリエーション豊かに入稿しておくことをおすすめします。

フル自動運転のパフォーマンス最大化キャンペーンですが、ある程度最初にデータを覚えさせておくことが可能です。

それが「オーディエンスのシグナル」と呼ばれる機能ですが、過去効果の高かったカスタムセグメントや興味関心などのデータを設定しておくことができます。

ただし注意が必要なのは、これらのオーディエンスに配信されるのではなく、Googleの機械学習が「あくまで参考データ」として読み込むためのものです。

「拡張する→絞る」の機械学習のサイクルを少しでも早くするために、設定しておくのも良いかもしれません。

パフォーマンス最大化キャンペーンの機能がアップグレードしたので、ご紹介していきます。

最適化スコアが導入され、キャンペーンの伸びしろを把握することができます。

スコアは0~100%で示され、100%に近いほどアカウントのパフォーマンスが最大化されていることを意味します。

スコアだけでなく、成果改善につながる最適化案も提案されるため、それらを適用することで、最適化スコアの向上が可能となります。

短期間のプロモーションやセールによって予測されるコンバージョン数の変化をあらかじめアカウントに登録しておくことで、動作を調整できる機能です。

1~7日間の短いイベントに適しており、14日間以上の長期のイベントには影響を与えない可能性があるため、予定しているイベントの期間によって使い分けが必要です。

クリックやコンバージョンのトラッキングにおいて問題が発生した際に、パフォーマンス最大化キャンペーンの機会学習が影響を受けないようにデータを除外することができます。

例えば、タグ設定のエラーやサイトの停止により、想定外のユーザー行動が多くトラッキングされた場合に、それらの期間のデータを無視するように設定をすることで、意図していないデータへの学習を防ぐことができます。

地域ターゲティングの詳細設定が追加され、以下のいずれかでユーザーをターゲットに追加または除外が可能となりました。

ユーザーが関心を示している地域に配信を集中させる自動化機能を活用することで、効率的にコンバージョンを獲得します。

アカウントのキャンペーンや広告グループの広告成果が大幅に変化した場合に、その数値変動の考えられる原因を「説明」から簡単に特定することができます。

広告成果が変動した理由を迅速に把握することで、次のパフォーマンス改善に向けた施策を考えやすくします。

パフォーマンス最大化キャンペーンを初めて活用する際に、アカウントが問題なく運用されているかについて、診断的分析情報から簡単に把握することができます。

運用状況や設定に関する問題点を迅速に特定することにより、必要な施策の策定・実施までスピード感を持って移ることができます。

スマートショッピング・ローカルキャンペーンが2022年9月末にパフォーマンスマックスへアップグレードされ、アップグレードされた後は、新しいスマートショッピングキャンペーンおよびローカルキャンペーンの作成もできなくなります。

ショッピング広告がメインの配信面であったスマートショッピングに対して、P-MAXはすべての配信面が対象となるため、あらゆる配信面に対応できるクリエイティブを作成することが重要です。

パフォーマンス最大化キャンペーン(通称P-MAX)はこれまでにないほど自動化要素が高いプロダクトです。

代理店ならば広告主への説明責任、インハウス運用者なら上司への報告義務などを考えると、正直なかなか手を出しづらいプロダクトであることは確かです。

しかし事例でも紹介した通り、実際は期待以上の成果を出してくれることもしばしば。

私もそうでしたが、約10年前までは広告エディターすら出て間がなく、運用者は入稿や万単位のキーワードの入札調整で一日の大半を過ごしていました。

また、ちょうど5~6年ほど前でしょうか?Googleがスマート自動入札の利用を推奨し始めたとき、多くの反発がありました。

しかし今ではスマート自動入札を利用しているアカウントは80%以上にもなり、もはや完全に市民権を得ました。キーワードも部分一致がメインになり、1広告グループ1KWのような気が遠くなるような入稿作業も今ではなくなりました。

パフォーマンス最大化キャンペーンも数年後には大多数が利用しているメインプロダクトになっているかもしれません。大事なのはその時代その時代のゲームルールを見極め、そのルールのなかでの工夫を楽しんで乗りこなすことだと私は考えています。

PLAN-Bの広告運用チームではパフォーマンス最大化キャンペーンに限らず、こうした新しいプロダクトや機能を日々試行錯誤しながら検証し、またチーム内で議論をしながら最適な使い道を模索しています。

Google広告やその他の運用型広告で少しでもお困りのことがありましたら、ぜひ一度まずお問い合わせください。