インスタグラムのQRコード(ネームタグ)の表示・加工方法から、スキャン・シェア方法まで解説します

インフルエンサーマーケティング

2022.12.23

2019.08.05

2023.08.22

リスティング広告を運用する際、ある程度の予算感は決まっている場合が多いと思いますが、適正な予算はいくらなのでしょうか?リスティング広告の運用を得意とする代理店の立場から必要な費用について考えてみました。

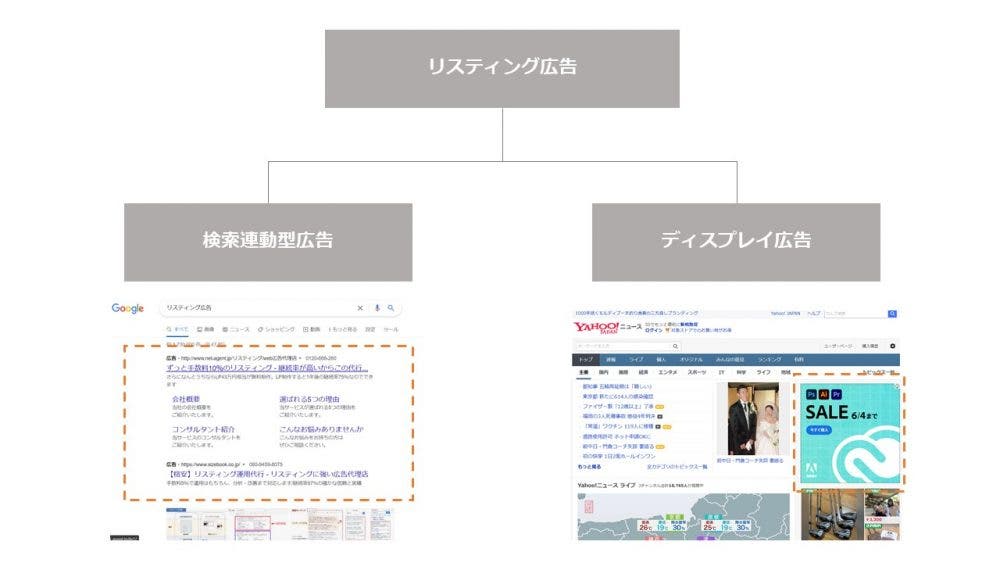

リスティング広告を利用することで、検索連動型広告をはじめ、提携サイトとアプリに広告表示ができるディスプレイ広告、Google広告であれば、YouTubeへも広告を表示することが可能になります。あらかじめご予算などが決まっている状態で施策を実施することもありますが、必要な予算感に関してのご提案も弊社では行っています。

この記事では、広告代理店のわかりづらい料金体系や予算の考え方についてご紹介していきたいと思います。広告代理店の料金体系や予算の考え方についてもお伝えしていきますので、あわせて参考にしてください。

リスティング広告は、一般的にGoogleとYahoo!が提供する運用型広告のことを指します。

例えば、検索をしたときに上位に表示されたり、webサイトを閲覧しているときに、記事の間に表示されるものです。

詳しくはこちらの記事をご確認ください!

また2021年度の日本の広告費では、リスティング広告を含めたインターネット広告費が、マスコミ四媒体(新聞・雑誌・ラジオ・テレビ)の総計を初めて上回り、プロモーションをする上では、当たり前に選択される手法になっています。

2021年 日本の広告費」解説-広告市場は大きく回復。インターネット広告費がマスコミ四媒体の総計を初めて上回る(株式会社電通)

リスティング広告の費用が発生するのは、基本的には広告がクリックされて、サイトへの訪問や問い合わせの電話などにつながった場合のみです。

また、少し特殊なケースではありますが、Google広告のディスプレイキャンペーンでは、コンバージョンの獲得でのみ費用が発生するような設定も可能です。ただしこちらのケースは、全アカウントで使用できるものではないので注意が必要で、基本的にはクリック課金であると考えて問題ありません。

では、この費用はどのようにして決定されるのでしょうか。簡単に、広告出稿の仕組みを確認していきます。

そもそも、掲載される広告とその掲載順位は、広告オークションで決まります。

GoogleやYahooは、オークションのたびに、参加している全ての広告の広告ランクを算出し、該当枠の下限値をクリアしていることを前提に、広告ランクが高い順に、上位の広告枠が割り当てます。

よって、広告ランクの下限値を満たし、かつ掲載順位が1つ下の競争相手の広告ランクを上回るための最低限必要な費用が、請求される仕組みです。

実際のクリック単価(CPC)(Googleヘルプページより)

そして広告ランクを構成する要素は、入札単価だけではなく、6つあります。

・入札単価

・広告とランディングページの品質

・広告ランクの下限値

・オークションでの競争度

・ユーザーが検索に至った背景

・広告表示オプションやその他の広告フォーマットの効果

広告の掲載順位が決まる仕組み(Googleヘルプページより)

つまり、広告ランクを決める要素は入札単価以外にもあるので、自社の広告よりも1つ下の競争相手のクリック単価よりも、上に出ている自社の広告のクリック単価の方が安い、ということも起こりうるのです。

最近ではよく、「広告文やバナーが大切!」という運用型広告における論調をよく聞きますが、それは、広告などの品質を高めることで、広告ランクを高め、つまりは安い入札単価で、クリックを集めることに繋げることができるためです。

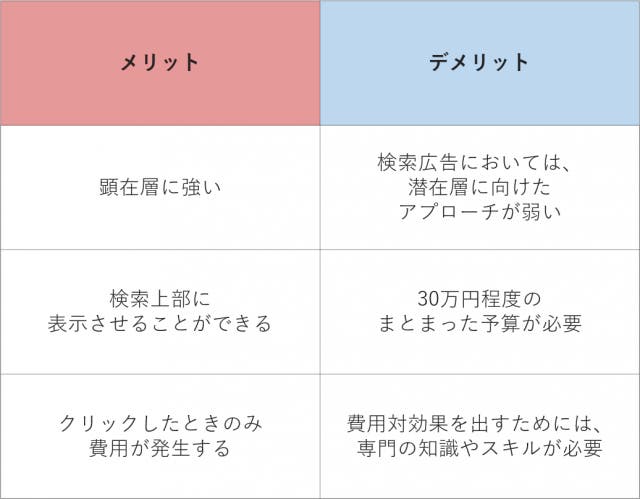

冒頭でもご説明したように、当たり前の手法にはなっていますが、もちろん、メリット・デメリットがあります。

特に検索広告であれば、顕在層のユーザーを獲得することには有効ですが、ブランドの認知度を高めるための手法としては、不向きです。

また、配信の設定も細かく存在し、費用対効果を出すためには、細かな調整や、専門の知識やスキルが必要になってきます。

顕在層の獲得に強い手法であるので、基本的にはどんな商材でも活用することができますが、その中でも、ユーザーの購買意思が緊急であるほど、リスティング広告の費用対効果は高いとされています。

例えば、葬儀会社やライフラインの修繕など、急を要する商材であるほど、コンバージョンを獲得しやすく、費用対効果の向上につながります。

GoogleとYahoo共に、数百円から始めることが可能です。特に、Googleの場合だと、1円の予算でも設定自体は可能です。Yahooの場合は、100円から予算設定が可能です。

キャンペーン予算(日額)は、100円以上、100円単位で設定できます。

検索広告のキャンペーン予算(日額)について(Yahooヘルプぺージより)

ただし、実際にかかる費用とは厳密には異なるので、注意が必要です。

月間数十万円の費用をご利用されている広告主の方から、数億円の費用をご利用されている広告主の方まで、幅広く存在します。

よって、他社が〇円でやっているから、、、と費用を決めてしまうのではなく、あくまで参考程度に留めておく方がよいでしょう。

ではどのように自社で使うべき費用を決めていけばよいのでしょうか?

Google広告の費用は、主に3つの課金方式によって決まります。まず、クリック課金方式です。これは、広告がクリックされた回数に応じて課金される方式です。次に、インプレッション課金方式です。これは、広告が表示された回数に応じて課金される方式です。最後に、コンバージョン課金方式です。これは、広告をクリックしたユーザーが特定の行動(購入や問い合わせなど)を行った回数に応じて課金される方式です。

これらの課金方式は、広告主の目的によって選択します。例えば、ウェブサイトへの訪問者数を増やしたい場合はクリック課金方式、ブランド認知度を上げたい場合はインプレッション課金方式、具体的な行動を促したい場合はコンバージョン課金方式を選択すると良いでしょう。

実際にいくら必要なのか?は正直なところ、商品やサービス、または運用の効果によって異なるため、断言はできません。

ただし、ある程度目標から逆算をすることはできます。

例えば、商品を100個売りたい、許容できる費用対効果(商品1つを売るために必要な予算)は1万円だった場合、想定予算は100万円となります。

目的 | 目標 | 許容できる費用対効果 | 想定予算 |

商品Aの販売 | 100個 | \10,000 | ¥1,000,000 |

先ほどは具体的な目標値があるケースをご紹介させていただきました。

ただし、そうでないケースもあります。それは目標値が明確でない場合です。

広告費用はクリックの合計費用を指し、費用対効果として指標の1つとなる成約単価(費用を成果で割ったもの)を図にしたものになります。

計算式を簡単にまとめると以下になります。

お問合せ数 | お問合せ単価 | 費用 | |

計算式 | 広告ビュー数×クリック率×お問合せ率 | 費用÷お問合せ数 | クリック数×クリック単価 |

数値 | 100人×10%×20%=2 | \3,000÷2=\1,500 | 10件×\300=¥3,000 |

弊社では費用や数値を算出するために、あらゆるデータ(同商材での運用実績、GoogleやYahooなどの媒体社がもっているデータ、さらに、広告主様のサイトの解析でのデータ、各種ツールから算出したクリック単価)をもとに算出を行います。

またデータだけでなく、実際に担当者様とお話をしたうえで目標値を選定します。

例えば、データを分析したところ下記の数値がわかったとします。

お問合せ率 | クリック単価 | お問合せ単価 | |

データ | 1% | ¥250 | ¥25,000 |

更に、競合調査や検索数のボリュームなどから逆算し、どのくらいの流入数があるのかを算出します。

検索ボリューム | クリック率 | 最大クリック数 | |

データ | 300,000 | 1% | 3,000 |

想定されるキーワード、ターゲティングを基に検索ボリューム数を算出し、クリック数を算出します。

※検索ボリュームは過去の検索数のデータになるため、あくまでも参考値になります。また必ずしも広告は上位に表示されるわけではありません。効果により調整するケースが多くなります。そのため例の場合はクリックの最大値と記載しております。

クリック数が分かれば、クリック単価と掛け合わせて費用を算出することができます。今回のケースでは費用(クリック数3,000×クリック単価¥250)は¥750,000となります。

このように費用に関して決めていくケースが多いです。

Google広告の媒体ごとの費用相場と課金方式について説明します。まず、Googleリスティング広告は、一般的にクリック課金方式が主流です。広告がクリックされるたびに課金されます。次に、Googleディスプレイネットワーク(GDN)は、広告が表示されるたびに課金されるインプレッション課金方式が主流です。最後に、YouTube動画広告は、視聴者が広告を視聴した回数に応じて課金される視聴回数課金方式が主流です。

これらの媒体ごとの費用相場は、広告の競争状況や広告主の目的により異なります。適切な媒体と課金方式を選択することで、広告の効果を最大化することが可能です。

Google広告の費用対効果を高めるためには、以下のポイントを押さえることが重要です。

これらのポイントを押さえることで、広告の効果を最大化し、費用対効果を高めることが可能です。

確かに入札の単価を下げれば、全体の費用を下げることができます。ただしそれだと、自社の広告の掲載機会を減らしてしまうことにつながる可能性が高くなります。入札の上げ下げだけでは、広告運用とは呼べません。

では、入札単価の上げ下げ以外には、どのような方法があるでしょうか?

既に広告を出稿されてる広告主のみなさんは、確認してみてください。

本当に配信したいキーワードで、ユーザーに広告が表示されているのか確認することができます。

もし、商品やサービスには関係のないキーワードや、モチベーションが低いと考えられるキーワードが入っている場合は、キーワードの停止やキーワードの除外設定で対応しましょう。ただし、この辺りのバランスは、リスティング広告の費用や目的にもよるので、注意が必要です。

推定クリック率の場合は、平均より下、品質スコアの場合は、平均は6なので、それ以下の場合、広告文に検索語句の表現を加えたり、広告グループを分割したりして、検索内容とマッチさせやすくしましょう。

こちらも広告グループを統合するべきか、分けるべきか、という論争がよくありますが、検索語句の意図と広告文の出し分けができる粒度で分けることと、と認識しておけば問題ありません。

こちらの指標も、平均より上・平均的・平均より下の三段階で評価されます。

広告文やキーワードの設定と同じくらいランディングページの改善も必要です。例えば、コンバージョンポイントの導線までを分かりやすくしたり、商品やサービスを分かりやすく伝える工夫を行いましょう。

またユーザーの検索語句に応えるコンテンツがない場合は、制作も検討しましょう。さらに費用対効果を上げる方法について知りたい方は下記記事をご覧ください。

広告運用に関するノウハウ不足や自社リソース不足などの理由から、インハウスでの広告運用ではなく広告の運用を代理店に任せるというケースもあります。

代理店を利用する場合は「広告費+代理店への委託費用」などがかかることから、費用がかさんでしまうと思われがちです。

しかしインハウスで広告を運用する場合も、自社社員の人件費が発生していることを忘れてはいけません。インハウスで運用するさいに、多くのスタッフ数と膨大な作業時間がかかってしまう場合には、それだけ人件費もかかってくることも念頭に置く必要があるでしょう。

代理店に対する委託費用とインハウス運用時のコストを比較し、さらに代理店へ依頼した場合に期待できる広告効果も考慮した上で、どちらが自社に適しているかを判断するとよいでしょう。

リスティング広告の運用を代理店に依頼する場合、いくつかのメリットとデメリットがあります。

広告代理店に広告運用を任せると、自社の作業負担をすることができます。また自社内に広告運用の知識を持つ人がいない場合にも、広告運用や分析を任せられるため、専門の人材を確保する必要がありません。人材不足や知識不足などを補える点は、大きなメリットとなるでしょう。

また広告代理店ならではの人脈や情報収集能力により、広告運用に関する知識や変化に関する情報を素早くキャッチできるといったメリットもあります。多くの事例を扱う代理店では、同業他社の広告運用の経験も豊富なため、より効果的に広告を活用できるでしょう。

代理店に広告運用を委託する場合、運用手数料などのコストが発生する点はデメリットだと感じる企業は少なくありません。また代理店によっては運用結果しか共有されず、任せっきりになってしまうこともあります。結果、いつまでも自社に広告運用のノウハウが蓄積されないと行った問題がおこるのです。

また代理店に依頼したからといって、必ずしも高い効果が得られるとは限らない点においても注意が必要です。しっかりと分析内容などを共有し、成果へと繋げられる代理店を見極めて選ぶ労力がかかる点もデメリットとなりうる場合があるでしょう。

各代理店さんごとに費用は微妙に異なりますが、広告費の20%程度を手数料として支払う場合が多いです。

ただし、広告費用によっても異なるので、気になる代理店さんにお問合せをしてみてください。手数料が異なる場合は、代理店さん内でのお取組みにおける体制や、レポーティングの内容で違いがある可能性があります。自社に欲しいサービスレベルと手数料のバランスを考えてみてください。

どんな代理店さんを選べばいいか、それでもやっぱり困る!という方はこちらの記事もご確認ください。

代理店さんに依頼をする場合は、多くの場合、レポートなどで配信結果を確認することができるかと思いますが、自社でリスティング広告を実施する場合も、費用対効果を測るためにしっかり配信結果をみるようにしましょう。

特にリスティング広告以外にも、複数の広告媒体を出稿している場合は、管理画面が複数あって、データ確認したり、レポートにまとめるのに一苦労、という場合もよくあります。費用が無料のツールから、月数万円のツールまで多数あるので、自社の出稿状況に合わせて、選んでみてください。

Google広告の運用には専門的な知識が必要です。そのため、広告運用のプロが多く在籍している広告代理店の利用がおすすめです。広告代理店は、広告主の目的に合わせた広告戦略の立案から運用、分析までを一手に担います。

また広告代理店はGoogleと直接契約を結んでいるため、最新の情報やサービスをいち早く提供することが可能です。これにより、広告主は自社のビジネスに集中することができます。

この記事では主に、リスティング広告の費用についての考え方を伝えさせていただきました。

運用型広告では、ゴール設計に基づいて費用、各指標の目標値を決めることが大切です。

費用や目標が不明確な場合でも根拠を集めたうえで、どういう風に進めていくかを決めることでその後の動きを決める大切な判断軸となります。

費用対効果や適性予算についての疑問点や不安がある担当者様はぜひ弊社担当者へお問合せくださいませ。